“ 就在长沙城陷在即、清军陷入绝境之际,何腾蛟赶到前线与堵胤锡争功,声称“湖南郡邑在吾掌握中”,强令忠贞营撤出战斗,前往江西去援救金声桓。忠贞营为顾全大局,撤围东去。而何腾蛟倚恃的军队却畏葸不至。清军得知,发兵突袭湘潭,孤家寡人的何腾蛟被俘死难,”

鼎革之际

作者: 秦晖

出版社: 山西人民出版社

出品方: 汉唐阳光

副标题: 明清交替史文集

出版年: 2019-7-1

页数: 364

定价: CNY 78.00

装帧: 平装

丛书: 汉唐阳光人文图书

ISBN: 9787203108818

01

—

秦晖教授30年前的一些历史学文章。比较学术,有不少地方直接引用古文。对历史事件与人物,也不一定有详细的交代,需要读者熟悉这段历史。

书的封底,作者说书中的细节考证有所补充,但是史论则保持原貌不变,哪怕是有一些现在有了新的看法。这一点我不太认可,作者应该对旧文章做补充修正后再出版,现在这么做,作者省事了,对读者不够负责。

书中能看到当时流行的文风。

我看了大概书中一半篇幅的文章。最长的一篇《抗清民族运动的兴衰与南明的覆亡》,差不多是一部南明简史。这段历史中有太多的冲突转折,最大的感慨是,当时的各支抗清力量,在危机之下,不忘相互之间、组织内部的各种内斗,多次断送了良机。

《大西军治滇时期的农业》一文提到,张献忠余部治理云南期间,农业发展不错。

《李岩之谜》指出,李岩不见于正式史料,是小说中编排出来的人物。

《“英明”的昏君——崇祯帝》说,崇祯在城破前都舍不得拿出内帑的钱,结果李自成进京后,缴获的宫中“内帑”多达白银三千七百万两、金一百五十万两,相当于全国三年的田赋收入!

总体评价3星,有参考价值。

图片来源:http://unsplash.com

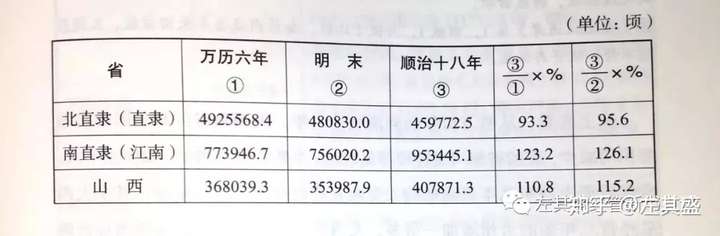

02

—

以下是书中一些内容的摘抄:

◆ 抗清民族运动的兴衰与南明的覆亡

1:在南方各省之间,斗争的形式又各有特点。一般地说,江苏、安徽多发生奴仆、佃仆要求获得自由的斗争,即所谓“奴变”,而江西、福建发生的则是佃户抗租减租、争取永佃权、废止征租时的各种陋规的斗争,即所谓“佃变”。此外湖南的“矿寇”,广东的“山寇”,也十分活跃。P37

2:大多数,即使那些仍然忠于南明的官僚,也肩负起所谓的“抚东之命”,“助襄两国而灭闯”。他们同时向明、清称臣,接受双方的官职,用双方年号,与北京、南京间都有章奏批答不绝,一时出现了“天有二日”“忠臣事二主”的怪现象。P39

3:马士英下令调黄得功等江北诸镇西向抵御左军。史可法见清军来势凶猛,请求和平解决左良玉的兵变,留下江北诸镇堵御清军。马士英却扬言:“宁死于清,不可死于良玉手。”于是清军便趁明守军调去打内战时长驱渡淮,四月十八日,把孤立无援的史可法及其所部包围于扬州城。P43

4:凌骊是南明官僚在北方搞“曲线救国”的典型人物,作为南明忠臣任清朝官职达半年之久,为清廷监军山东、招抚河南,剿“逆闯”,平“土寇”,立下了汗马功劳,也为弘光政权和他本人的墓坑狠挖了几铲土。直到甲申十一月,眼见清朝就要发兵南下,他才逃离清朝营垒,P43

5:史可法苦心支撑弘光政权近一年,一心想“讨贼复仇”,对弘光政权的联虏剿寇、先西后东政策负有重大责任,尤其是甲申秋后弘光政权中一些较有远见的人提出“先东后西”的正确意见后,他仍然固执地推行先西后东的方针,P43

6:隆武政权与浙东政权虽然也是由缙绅地主建立的,但它们与弘光政权存在着明显不同。首先,唐、鲁二王在个人素质上是不同于福王那样的荒唐王爷。朱聿键出自所谓“高墙罪宗”,自幼因皇族内讧被囚禁达20年, P45

7:在湖广地区,李自成死后处于涣散状态的大顺军余部大都曾向清朝表示愿意投降,连斗争意志最坚决的李过、高一功等也一度“似有归顺之意”。但他们都不愿剃头。李过甚至表示如能免去剃头之举,愿意为清朝攻取湖南。P47

8:阎应元等带领江阴军民在孤立无援的形势下宁死不屈,拒绝招降,坚守了80天之久,击毙清军将佐18名和士卒无数。到八月二十日,清军运来红衣大炮,昼夜猛轰,城墙崩塌。次日,清军李成栋部攻入城内。P49

9:名义上,南明在大顺军各部中设有监军,但他们对军队的行动“不敢出一语”,只起联络员的作用而毫无监督功能。到后来各部大都自选监军,视同幕僚,南明官吏往往把到农民军中任监军视为畏途, P55

10:与隆武时期满蒙铁骑在浙闽、湖广陕甘、山东四处奔袭形成鲜明对比,在永历初期清朝有近二年之久没有动用满蒙精锐,只派孔有德、耿仲明、尚可喜、沈永忠等“三王一公”和李成栋这批汉将汉军,便把永历君臣几乎逼到绝境。P67

11:总计永历帝自顺治三年冬至五年春,17个月间逃遍粤桂楚3省,行程近6000里,其中除在武冈4个月、在桂林两个月外,其余各地都只待了月余乃至几天。在清军由广东、湖广南北夹攻广西的情况下,他是南面吃紧则奔北,北面吃紧则奔南。P69

12:由“反正”引起的第二次抗清高潮,在顺治五年年终时,永历政权先后控制了广东、广西、贵州全省,四川、湖南、江西的绝大部分。北方还有大片土地被“反正”力量控制,山东榆园军的活动也达到最大规模。P73

13:就在长沙城陷在即、清军陷入绝境之际,何腾蛟赶到前线与堵胤锡争功,声称“湖南郡邑在吾掌握中”,强令忠贞营撤出战斗,前往江西去援救金声桓。忠贞营为顾全大局,撤围东去。而何腾蛟倚恃的军队却畏葸不至。清军得知,发兵突袭湘潭,孤家寡人的何腾蛟被俘死难,P76

14:然而,这次政变却使云南陷入一片混乱。沐天波逃到滇西后不甘失败,纠合一批土司及若干汉族官僚与沙定洲及抚按三司对峙,全滇战祸连绵,统治者的力量在内讧中严重削弱。茶承等面置学事覆镇筑孙可望抓住这个时机,率军于顺治四年三月中旬自贵阳进军云南, P82

15:显然,孙可望等人入滇是推翻了明朝云南省政权,而不是什么“平息土司叛乱”。而明朝在云南的统治也不是被“叛乱土司沙定洲”,而是被“流寇余孽”取代的。P82

16:在此基础上,“国主”政权曾企图建立一种军事化国有经济制度——营庄制。他们把“军民田地尽占为皇庄”,其出产号为“皇粮”",甚至一草一木也号称“皇草、皇柴”,严禁百姓私自取用,而须由农民军派人临田分配。矿厂、盐井也收归国有,由农民军派“营官”管理。P83

17:顺治九年至十三年间,抗清运动的形势与以前相比有了很大变化,弘光时期互相敌对、隆武及永历初年又十分涣散的反清力量第一次被“国主”政权统一为一个整体。不仅大西军余部、南明残余军队和忠武营中的一些大顺军余部已编成统一的武装,就是以大顺军余部为主体的“夔东十三家”,也不像一些书中描写的是什么“孤悬”敌后的独立集团。P88

18:在最后关头,夔东剩下的唯一非大顺军的抗清武装王光兴与永历政权的总督毛寿登、大顺军余部马腾云、党守素、塔天宝先后投降;刘体纯战败自杀;郝摇旗、袁宗第被俘牺牲。最后只有李来亨一家被10万清军重重围困于兴山茅麓山,他宁死不屈,又坚持八个月之久,P98

图片来源:http://sohu.com

◆ 大西军治滇时期的农业

19:丁亥之变后,尽管大西军政权出于全国范围内联明抗清的考虑,仍予沐氏一定的待遇,但沐氏与大西军之间并不是合作关系,而是“降附”关系, P177

20:勋庄在吴三桂时期的回光返照只是短暂的一瞬。三藩之乱后,清政府眼见勋庄制度已难以为继,不得不于康熙二十四年下令把勋庄土地变价归并于所在府县的民田中,康熙三十二年又进一步宣布免收勋庄地价以鼓励人民垦耕。P185

21:明代云南生产关系中又一个最腐朽的制度就是以卫所军屯为形式的国家军事农奴制。由于沐氏世为总兵官,“云南六卫千百户尽为总兵田牧私人”,故云南卫所屯田与沐氏勋庄往往互为表里,甚或是一而二、二而一的。P186

22:面对“军丁逃散”、屯田荒芜、屯租拖欠的萧条景象,清统治者不得不放弃军事农奴制的剥削方式,继康熙七年与二十六年分两次把各卫所归并于州县之后,康熙三十四年又被迫废除屯田科则,而改按河阳县上则民田赋额征收。这样,军事农奴制——卫所军屯制就不复存在了。P192

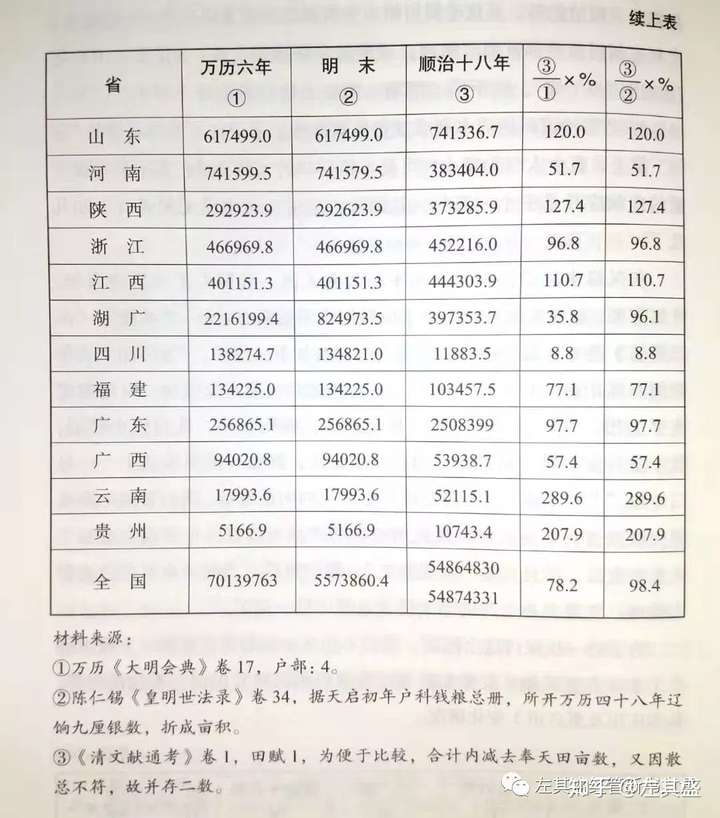

23:从上表看,从明万历年间到清顺治末年,大部分省区和全国的耕地面积均减少,有的省如川楚桂豫等是锐减,少数省虽有增加,幅度也不大,唯有后期大西军基本根据地的云贵两省耕地面积大幅度猛增,其中大西军经营八年多的贵州增加一倍多,大西军经营十二年的云南则增加近两倍。P200

24:总之,我们看到,在大西军入滇之前,云南是多灾多难,经济凋敝,而大西军治滇期间却连岁丰稔,及至清军陷境,又“以丰稔之年转而为饥馑之岁”。其实这种现象不独云贵为然,其他大西军曾较稳定地控制过的地区多亦不同程度地存在这种现象。P209

◆ 关于贺珍与清初陕南抗清运动的若干问题

25:我们看到,在九个多月里贺珍以种种手段对付清廷,得以渡过罗岱叛降造成的危局,阻止清军进人汉中,抵制清分割、调离、遣散、改编乃至消灭陕南大顺军的计划,粉碎了孟乔芳把陕南抗清运动扼杀于未发的阴谋,从而保住了汉中这个秘密抗清基地与大顺军当时在北方所剩下的最大的一股武装。P317

26:唯一与其他诸部关系均处得很好的部队。大顺军余部自李自成死后分裂成各自独立、互相“不齿”的许多支,不仅忠贞营、郝摇旗、“忠武三家”(王进才、牛万才、张光翠)之间龃龉很深,互不合作,就连忠武三家之间甚至忠贞营内的后营系统诸将与左营系统诸将之间也矛盾重重。但刘体纯却与所有各家都能密切合作。P321

27:其实,真正的第一次全国抗清高潮应该是在顺治二年冬到三年初。贺珍等对西安,忠贞营与何腾蛟对荆、岳,刘体纯、袁宗第对襄阳的围攻以及东南沿海的反剃发斗争与唐王鲁王政权的抗清斗争是这次高潮的主要场面。P324

◆ 李岩之谜

28:现存明代官方档案及指挥围剿农民军的明朝官绅的文集中,没有李岩其人的记载,最早记载李岩史实的都不是第一手材料,而是出现在《定鼎奇闻》《樵史通俗演义》等虚拟程度较高的小说中。P343

◆ “英明”的昏君——崇祯帝

29:首先是他的“节俭”。崇祯帝的“节俭”很有些名气,他不仅爱搞什么“撤御膳”之类的名堂,而且对国家经费的开支也很“节省”。崇祯二年,为“省”下几十万两银子而裁撤驿站,使成千上万的驿卒失业,被迫造反;P346

30:今日之危急,皇上就是尽捐内帑,也怕来不及了!天下之大,保住它还怕没有钱吗?就怕它要落入他人之手了!”但是崇祯帝仍然舍不得掏腰包。结果李自成进京后,缴获的宫中“内帑”多达白银三千七百万两、金一百五十万两,相当于全国三年的田赋收入! P346

31:其次是他的善于弄权。崇祯帝不像他祖父万历帝、哥哥天启帝那样不理朝政,因而有“沈机独断”的美名。但他不但刚愎自用、拒谏成习,而且虚荣心极重。他常常授意臣下提出一些担风险的决断,一旦成功,自然是他的“天纵英明”,一旦出事,秉承其旨意的臣下便成了替罪羊。P346

32:尽管如此,崇祯帝仍未放弃求生的努力,当李自成派人劝他投降时,他始终未表示拒绝,并开了“再与他谈”的手谕,让李自成派来的代表自由上下北京城。只是由于他死要面子,迟迟下不了投降决心,结果农民军规定期限已到,大军攻人内城,崇祯帝才慌慌忙忙跑到煤山自杀了。348

全文完

相关链接:

历史类好书41本

近年读了1065本书,挑出33本5星好书

2019左其盛好书榜,没见过更好的榜单(截至8月31日)

2019左其盛差评榜,罕见的差书榜(截至8月31日)

2019年读过评过的255本书(截至8月31日)

本号123个书单1065篇书评的索引(截至8月31日)

想跟小编讨论请移步知识星球

搜索本号的最优方法

更多毒舌书评参见我的公众号:左其盛经管新书点评

原文:https://www.cnblogs.com/zuoqs/p/11543982.html