」?

首先,我们来解决第一个问题,到底什么是「思考」?

要回答这个问题,你得想想看,自己会在什么时候会用到思考。

其实,99%的场景无非这四种:

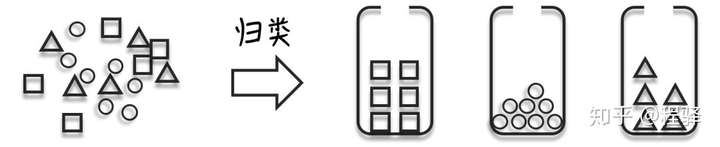

1、归类

就是对已有信息进行分类。

· 你家里有一堆玩具,每次玩耍以后,你妈妈会让你把它们装进不同的箱子里。比如"毛绒玩具"是一类,”塑料玩具"是一类,"可拼装的积木"是一类。

· 你最近工作非常忙,于是你用任务管理App,把一堆乱遭遭的事情进行归类。

2、排序

也就是整理已有信息的顺序。

· 你放暑假,爸爸妈妈让你选择,是先去动物园还是游乐园,或是海洋馆呢?你会从中做一个排序。

· 买一辆车,你会对车辆的性能、外观、安全等因素做一个排序。

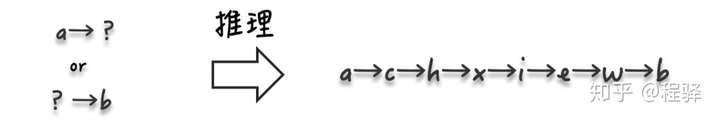

3、推理

根据已知信息推导出未知信息。

· 你今天找不到钥匙,你就会思考,我昨天去过什么地方?在这些地方我可能会把钥匙放到哪里?

· 你知道“三角形的内角之和是180°”这个公理,同时你也知道另外两个角分别是80°和60°,所以你就能推理出,剩下一个角是40°。

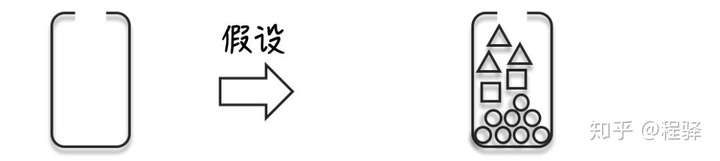

4、假设

就是想象一些原本不存在的信息。

· 你下午有面试,中午吃饭时,脑子就会疯狂思考,“对方会提什么问题呢?”。“会不会问到职业规划,会不会问到上一份工作离职原因。”

· 你一直单身,同事给你介绍一个女朋友。在见她的路上,你就一直会假设,“她是一个怎样的女孩呢?”“如果她问我什么,我该怎么回答呢?”

So,什么是「思考」?

你应该留意到了一个细节,这四种思考方式,其实都是在对「信息」进行处理。

要么是对已有信息进行归类,要么是整理信息之间的顺序。

「归类、排序、推理、假设」这些工具,你从小就会,现在也随时在使用,并无难度。

那为什么,很多人会认为「思考」是一项高深的能力,且需要专门去提升呢?

知信息(中度思考)

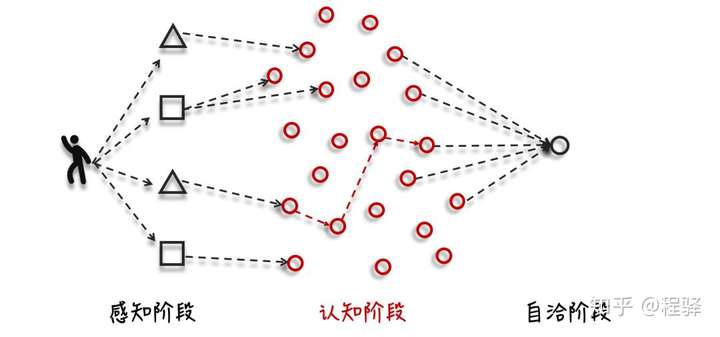

虽然凭感知我们可以解决生活大多数问题,但很多问题还是没法解决的。

这时你就会对「感知信息」进行关于Why的追问,就会产生「认知信息」(知识)了。

比如你问:

“为什么苹果是甜的呢?为什么香蕉是黄颜色的呢?”答案是“机酸和糖的比例,叶黄素”等生物学上的知识。

“为什么孩子会沉迷游戏?为什么孩子会让我这么生气呢?”答案是“成瘾性人格,情绪”等心理学的知识。

“为什么会感觉对方不合适?”答案可能隐藏在“进化心理学”这类知识中。

「感知信息」和「认知信息」最大区别是:

「感知信息」完全是从自己感受情绪出发,去进行信息判别;而「认知连接」则完全和人类感受脱离,从而研究客观事物本身。

后者实际是对前者的补充。

“小孩打游戏”,然后你就“对他发火”,这种方式一直解决不了问题啊。这就需要搞清楚心理学,足以长期解决问题了。

3、底层信息(深度思考)

当「认知信息」变得太多怎么办?这就需要你动用「底层信息」,也就是启动深度思考能力了。

比如我们刚刚问到“为什么苹果是甜的呢?”

答案是“不同苹果内机酸和糖分的比例不一样”。

也是因为“果实受光合作用,淀粉逐渐转化成糖分,而同时单宁酸和有机酸被限定了,抑制了酸和涩的感觉。”

也是因为“人类的味蕾细胞上的G蛋白偶联受体,与化学物质相结合,最终形成神经信号,让大脑形成甜的感受”[1]。

信息太多,反而让我们失去控制感。

于是人类会想到一个捷近,“为什么不直接问一次,事物产生的终究原因呢?”

“为什么苹果是甜的?”

是因为苹果这个物种的进化所导致。

“它需要让自己变甜,这样才可能让动物吃掉果肉,吐掉果核,从而帮助苹果把种子播种到其它地方。”

「底层信息」的好处在于,它绕开了复杂冗余的信息。直接到达“第一因”,亚里士多德叫做”第一性原理”。

比如你创业搞不定事情了,产品、人事、营销、融资等各种压力袭来。

怎么办?

回到你创业的第一因——”是不是在帮助用户解决一个他们解决不了的问题呢?“

「底层信息」往往是绝对正确的公理,它的功能在于,在你迷茫时,帮你坚定不移看清方向。

最后来看看另一个角度的启示。

越来越多人重视思考能力提升,甚至是思维模式(底层连接)的提升。

但却有90%的人是不知道为什么会这样?

So,这就是这篇文章产生的意义所在。

如何提高思考能力呢?从另一个视角做个总结:

1、从前我们是从自己出发(感知信息),试图连接世界,这个过程会用到「归类、排序、推理、假设」等基本工具。

2、后来搞不定了,就试图去弄明白事物发生的真正原理(认知信息),这就是大量对「未知信息」作补偿的过程。

3、后来还是搞不定,又试图用一个统一理论把所有东西连接起来(底层信息)。

想想看,你的一生大致是不是这样:

小时候更多是用感知,学生时代是认知,成为老司机后就偏好用一些看似底层的信息逐渐形成逻辑自洽。

这是一种人生的成长呢?

还是信息量越来越大,我们越来越搞不定自己,而选择的无奈的结果?

原文:https://www.cnblogs.com/zeenzhou/p/12393058.html