·哪些内存需要回收?

·什么时候回收?

·如何回收?

为对象添加一个引用计数器,当对象增加一个引用时计数器加 1,引用失效时计数器减 1。引用计数为 0 的对象可被回收。

在两个对象出现循环引用的情况下,此时引用计数器永远不为 0,导致无法对它们进行回收。正是因为循环引用的存在,因此 Java 虚拟机不使用引用计数算法。

现在的商业虚拟机都采用这种收集算法回收新生代,但是并不是划分为大小相等的两块,而是一块较大的 Eden 空间和两块较小的 Survivor 空间,每次使用 Eden 和其中一块 Survivor。在回收时,将 Eden 和 Survivor 中还存活着的对象全部复制到另一块 Survivor 上,最后清理 Eden 和使用过的那一块 Survivor。

HotSpot 虚拟机的 Eden 和 Survivor 大小比例默认为 8:1,保证了内存的利用率达到 90%。如果每次回收有多于 10% 的对象存活,那么一块 Survivor 就不够用了,此时需要依赖于老年代进行空间分配担保,也就是借用老年代的空间存储放不下的对象。

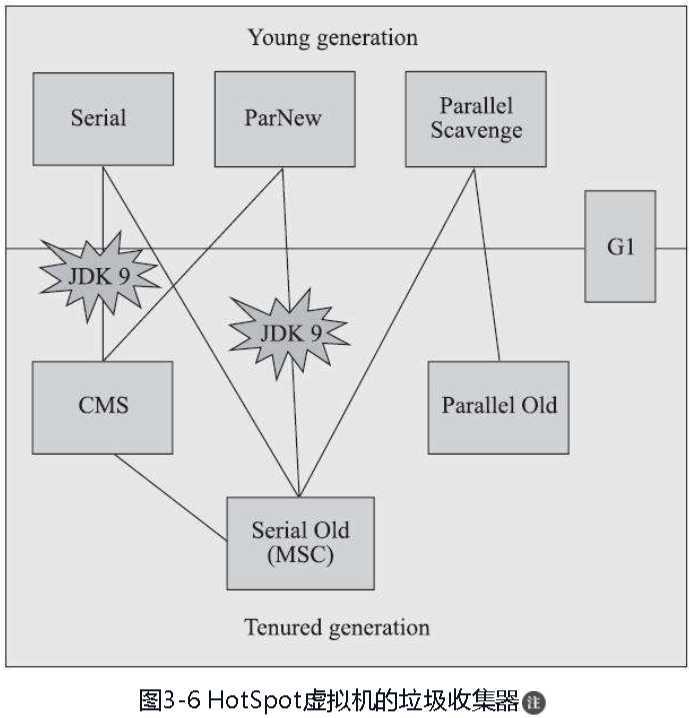

它是 Serial 收集器的多线程并行版本。

它是 Server 场景下默认的新生代收集器,除了性能原因外,主要是因为除了 Serial 收集器,只有它能与 CMS 收集器配合使用。

其它收集器目标是尽可能缩短垃圾收集时用户线程的停顿时间,而它的目标是达到一个可控制的吞吐量,因此它被称为“吞吐量优先”收集器。这里的吞吐量指 CPU 用于运行用户程序的时间占总时间的比值。

停顿时间越短就越适合需要与用户交互的程序,良好的响应速度能提升用户体验。而高吞吐量则可以高效率地利用 CPU 时间,尽快完成程序的运算任务,适合在后台运算而不需要太多交互的任务。

缺点

Minor GC 和 Full GC

调用 System.gc():只是建议虚拟机执行 Full GC,但是虚拟机不一定真正去执行。不建议使用这种方式,而是让虚拟机管理内存。

老年代空间不足:

老年代空间不足的常见场景为前文所讲的大对象直接进入老年代、长期存活的对象进入老年代等。

为了避免以上原因引起的 Full GC,应当尽量不要创建过大的对象以及数组。除此之外,可以通过 -Xmn 虚拟机参数调大新生代的大小,让对象尽量在新生代被回收掉,不进入老年代。还可以通过 -XX:MaxTenuringThreshold 调大对象进入老年代的年龄,让对象在新生代多存活一段时间。

空间分配担保失败:使用复制算法的 Minor GC 需要老年代的内存空间作担保,如果担保失败会执行一次 Full GC。具体看空间担保内容。

JDK 1.7 及以前的永久代空间不足:

在 JDK 1.7 及以前,HotSpot 虚拟机中的方法区是用永久代实现的,永久代中存放的为一些 Class 的信息、常量、静态变量等数据。

当系统中要加载的类、反射的类和调用的方法较多时,永久代可能会被占满,在未配置为采用 CMS GC 的情况下也会执行 Full GC。如果经过 Full GC 仍然回收不了,那么虚拟机会抛出 java.lang.OutOfMemoryError。

为避免以上原因引起的 Full GC,可采用的方法为增大永久代空间或转为使用 CMS GC。

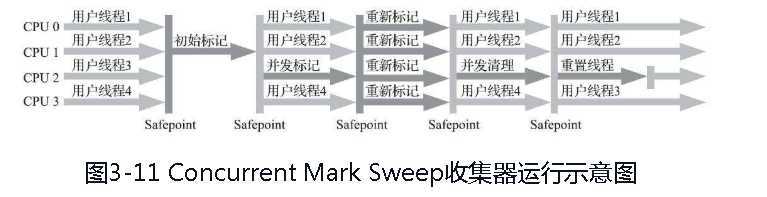

Concurrent Mode Failure:执行 CMS GC 的过程中同时有对象要放入老年代,而此时老年代空间不足(可能是 GC 过程中浮动垃圾过多导致暂时性的空间不足),便会报 Concurrent Mode Failure 错误,并触发 Full GC。

| class1 | class2 |

| 类型信息 | 类型信息 |

| 类型的常量池 | 类型的常量池 |

| 字段信息 | 字段信息 |

| 方法信息 | 方法信息 |

| 类变量(静态变量) | 类变量(静态变量) |

| 指向类加载器的引用 | 指向类加载器的引用 |

| 指向Class实例的引用 | 指向Class实例的引用 |

| 方法表 | 方法表 |

| 运行时常量池 | 运行时常量池 |

通过一个类的全限定名来获取描述该类的二进制字节流”这个动作放到Java虚拟机外部去实现,以便让应用程序自己决定如何去获取所需的类。

类加载器虽然只用于实现类的加载动作,但它在Java程序中起到的作用却远超类加载阶段。对于任意一个类,都必须由加载它的类加载器和这个类本身一起共同确立其在Java虚拟机中的唯一性,每一个类加载器,都拥有一个独立的类名称空间。这句话可以表达得更通俗一些:比较两个类是否“相等”,只有在这两个类是由同一个类加载器加载的前提下才有意义,否则,即使这两个类来源于同一个Class文件,被同一个Java虚拟机加载,只要加载它们的类加载器不同,那这两个类就必定不相等。

参考

周志明《深入理解Java虚拟机:JVM高级特性与最佳实践(第3版)》

原文:https://www.cnblogs.com/zhxuxu/p/12369609.html