练习题:

-2

思考题最后给你留两道思考题吧,你可以想一想 IPv4、IPv6、本地套接字格式以及通用地址套接字,它们有什么共性呢?如果你是 BSD 套接字的设计者,你为什么要这样设计呢?

-1

为什么本地套接字格式不需要端口号,而 IPv4 和 IPv6 套接字格式却需要端口号呢?

1

既然缓冲区如此重要,我们可不可以把缓冲区搞得大大的,这样不就可以提高应用程序的吞吐量了么?你可以想一想这个方法可行吗?

2

另外你可以自己总结一下,一段数据流从应用程序发送端,一直到应用程序接收端,总共经过了多少次拷贝?

05 | 使用套接字进行读写:开始交流吧 https://time.geekbang.org/column/article/116043

连接建立的根本目的是为了数据的收发。

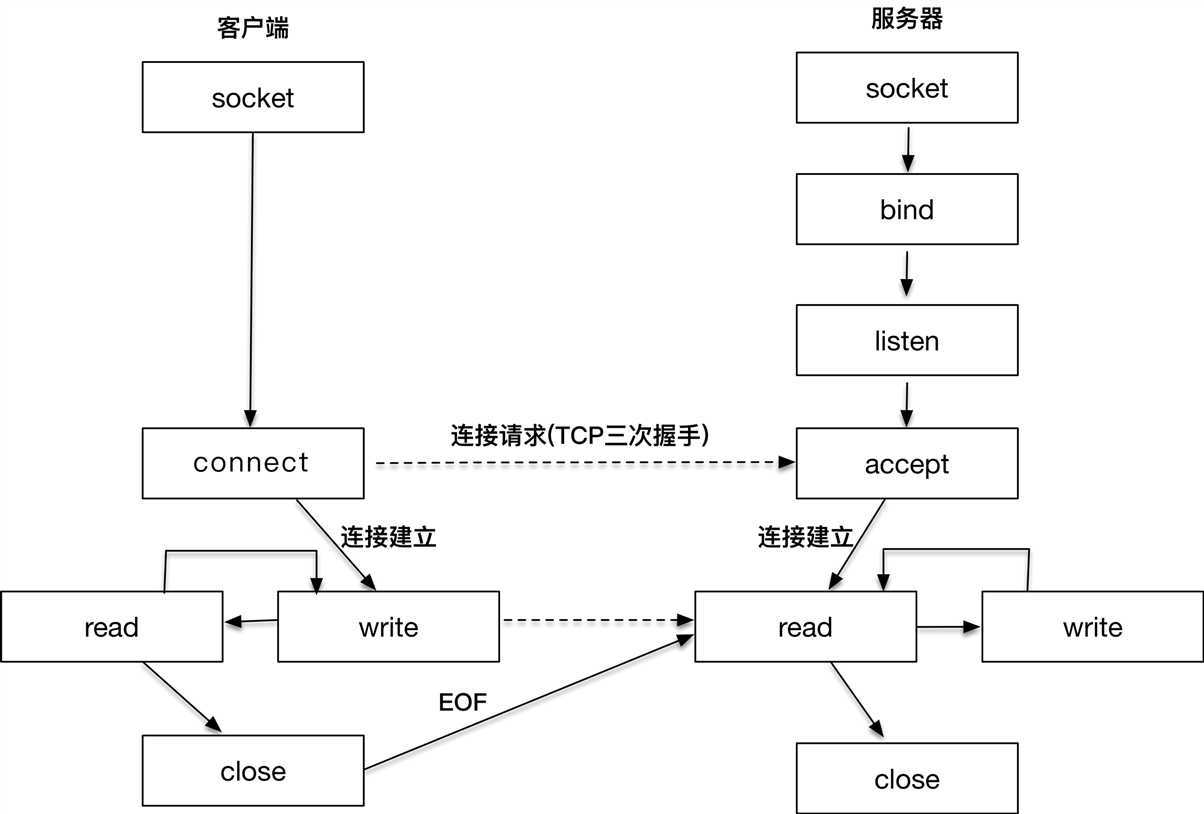

这张图表达的其实是网络编程中,客户端和服务器工作的核心逻辑。

我们先从右侧的服务器端开始看,因为在客户端发起连接请求之前,服务器端必须初始化好。右侧的图显示的是服务器端初始化的过程,首先初始化 socket,之后服务器端需要执行 bind 函数,将自己的服务能力绑定在一个众所周知的地址和端口上,紧接着,服务器端执行 listen 操作,将原先的 socket 转化为服务端的 socket,服务端最后阻塞在 accept 上等待客户端请求的到来。此时,服务器端已经准备就绪。

客户端需要先初始化 socket,再执行 connect 向服务器端的地址和端口发起连接请求,这里的地址和端口必须是客户端预先知晓的。

这个过程,就是著名的 TCP 三次握手(Three-way Handshake)。下一篇文章,我会详细讲到 TCP 三次握手的原理。一旦三次握手完成,客户端和服务器端建立连接,就进入了数据传输过程。

具体来说,客户端进程向操作系统内核发起 write 字节流写操作,内核协议栈将字节流通过网络设备传输到服务器端,服务器端从内核得到信息,将字节流从内核读入到进程中,并开始业务逻辑的处理,完成之后,服务器端再将得到的结果以同样的方式写给客户端。

可以看到,一旦连接建立,数据的传输就不再是单向的,而是双向的,这也是 TCP 的一个显著特性。

当客户端完成和服务器端的交互后,比如执行一次 Telnet 操作,或者一次 HTTP 请求,需要和服务器端断开连接时,就会执行 close 函数,操作系统内核此时会通过原先的连接链路向服务器端发送一个 FIN 包,服务器收到之后执行被动关闭,这时候整个链路处于半关闭状态,此后,服务器端也会执行 close 函数,整个链路才会真正关闭。

半关闭的状态下,发起 close 请求的一方在没有收到对方 FIN 包之前都认为连接是正常的;而在全关闭的状态下,双方都感知连接已经关闭。

请你牢牢记住文章开头的那幅图,它是贯穿整个专栏的核心图之一。讲这幅图的真正用意在于引入 socket 的概念,请注意,以上所有的操作,都是通过 socket 来完成的。

无论是客户端的 connect,还是服务端的 accept,或者 read/write 操作等,socket 是我们用来建立连接,传输数据的唯一途径。

IPv4 地址族的结构

/* IPV4套接字地址,32bit值. */

typedef uint32_t in_addr_t;

struct in_addr

{

in_addr_t s_addr;

};

/* 描述IPV4的套接字地址格式 */

struct sockaddr_in

{

sa_family_t sin_family; /* 16-bit */

in_port_t sin_port; /* 端口口 16-bit*/

struct in_addr sin_addr; /* Internet address. 32-bit */

/* 这里仅仅用作占位符,不做实际用处 */

unsigned char sin_zero[8];

};

思考

unix系统有一种一统天下的简洁之美:一切皆文件,socket也是文件。

1.像sock_addr的结构体里描述的那样,几种套接字都要有地址族和地址两个字段。这容易理解,你要与外部通信,肯定要至少告诉计算机对方的地址和使用的是哪一种地址。与远程计算机的通信还需要一个端口号。而本地socket的不同之处在于不需要端口号,那么就有了问题2;

2.本地socket本质上是在访问本地的文件系统,所以自然不需要端口。远程socket是直接将一段字节流发送到远程计算机的一个进程,而远程计算机可能同时有多个进程在监听,所以用端口号标定要发给哪一个进程。

原文:https://www.cnblogs.com/yuanjiangw/p/12431157.html