随着我国的工业化和城市化发展速度的加快,土壤被重金属污染的情况已经不容忽视,甚至成为亟待解决的主要问题。重金属所污染的土壤主要的特点就是土壤的流动性比较差、滞留时间比较长等,同时,这种污染还能够通过植物和水源影响到人类的健康情况,对于被重金属污染的土壤在治理和恢复的过程中难度比较大。基于此,文章重点分析重金属污染土壤的修复技术,还有工程应用的情况,以此为我国环境的改善做出贡献。

本项目是由于关停的生产企业历史遗留的含酸废水及废渣经雨水淋洗,淋滤液进入厂区周边土壤,随着时间推移,遗留的含酸废水及废渣中部分重金属进入土壤,对厂区土壤造成了严重污染。一到暴雨季节,随着大量雨水对污染土壤的冲刷,使得大量的重金属进入河流,严重影响区域内土壤和地表水环境。因此,本项目拟对厂区及周边的土壤进行综合治理。

重金属污染土壤修复是一项系统性工程,在修复方案比选过程中应充分考虑技术可行性、施工周期和处理费用等多方面因素。根据上述限制因素筛选适用于本项目重金属污染土壤修复的基本处理工艺,并结合具体污染状况、技术可行性和工程实施难度明确备选方案。根据《2014 年污染场地修复技术目录(第一批)》(环保部,公告2014 年第75 号)、《土壤污染防治先进技术装备目录》(科技部,公告2017 年第2 号),重金属污染土壤初步筛选可行的技术如下。

土壤稳定化/ 固化是指采用物理、化学方法减少或消除污染土壤释放重金属有害物质的一项修复技术,大多数用于重金属污染土壤的无害化处理。稳定化/ 固化技术具体方法是将污染土壤开挖运输出来,在地面进行加药混合,将污染土壤中的重金属离子从活泼状态转变成化学性质不活泼状态,从而消除或降低重金属污染物向环境中迁移和扩散,达到无害化处理效果。加药混合过程主要是添加稳定化/ 固化剂,然后搅拌使其充分混合,并投放到一定形状的模具中,或者放置到一定的地方,进行稳定化、固化处理,也可以在受重金属污染土地上直接进行稳定化固化处理。

土壤洗脱技术是指采用物理分离或增效洗脱等技术手段,将土壤中污染物进行溶解或迁移。通过添加水或合适的溶剂与污染土壤充分混合后,再把含有重金属污染物的液体从土壤中进行分离或抽提出来的一项技术。分离重金属污染土壤组分能使污染物从土壤相转移到液相,能减少污染土壤的处理量,从而实现重金属离子减量化。土壤洗脱可通过淋洗液溶解液相、吸附相或气相污染物来去除土壤中的污染物,或者利用冲淋水力带走土壤孔隙中或吸附于土壤中的污染物。洗脱系统废水不能直排,要进废水处理系统处理后回用或达标排放。

水泥窑协同处置是指污染物在水泥回转窑内的高温(气相温度达1800 ~ 2000℃,固相温度达1450℃)作用下,利用气体在转窑内长时间停留,在碱性环境、无废渣排放的情况下,生产水泥熟料的同时,焚烧固化处理污染土壤,从而实现对重金属固体废物无害化处置的过程。主要适用于重金属污染土壤,可处理重金属和有机污染物,不适应于重金属铅、汞、砷等污染较重的土壤。因水泥生产过程中对进料中氯、硫等元素的含量有明确的限值要求,在使用该技术时要确定污染土壤的添加量。同时,水泥生产厂需要增加尾气处理等环保设施,要获得水泥窑协同处置固废资质后,才能进行重金属污染土壤的水泥窑协同处置。

植物修复技术是指利用自然生长或培育植物进行稳定、提取、挥发等方式消除﹑减少和破坏土壤中的污染物质,使受污染土壤能恢复到正常功能。修复植物包括超累积重金属植物和能耐受重金属植物。主用适用于受污染土壤,可处理重金属(铅、锌、砷、镉、镍、铜、钴、锰、铬、汞等)以及特定的有机污染物(石油烃、多环芳烃、五氯酚等)。植物修复具有低廉的成本、环境友好等特点,使它在经济、技术各方面都比物理、化学方法优,是解决污染土壤的有效途径,其发展前景非常广阔。不过,其施工周期较长,修复效果比较慢,大多数把植物修复作为一种辅助技术手段。

根据项目场地的规划和现状,该场地规划作为仓储用地进行使用,场地修复的时间紧迫,适于选择处理周期较短的污染土壤修复技术。对于重金属污染土壤,如采取将重金属从土壤中去除至可接受水平的技术,成本非常高,且采用这种方式容易带来二次污染及土壤生态环境的破坏。本项目主要重金属污染因子为pH 和铅,超标土壤土方量较小,主要集中在3.0m 以内的地表浅层。根据湖南省《重金属污染场地土壤修复标准》(DB43/T1165-2016),要求上层土壤(0 ~ 0.5m)满足总量和浸出浓度,下层土壤(0.5m 以下)满足浸出浓度的标准。结合本工程土壤污染程度和工期要求,综合考虑技术可靠性、工程操控性、成本经济性的最优匹配,确定本项目场地修复技术采用稳定化修复技术进行处理,整个场地土壤修复工程完成后,再对场地进行生态恢复。整个场地水文地质资料不明确,为确保达到修复效果,同时消除二次污染风险,本项目场地不适合采用原位固化/ 稳定化方案,拟采用异位固化/ 稳定化修复方案。

根据场地调查结果, 污染土壤地块总面积约8000m2,受污染地块土壤面积为3000m2,根据各区域污染深度及污染面积,确定土壤修复总工程量为6000m3。采用异位修复技术,设计日处理能力为60m3,最大运行时间8h/d。对于0 ~ 5.0m 深度污染土壤重金属水浸含量大于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)IV 类限值的土壤进行异位化学稳定化修复,稳定化修复达标后的土壤根据场地情况进行回填。主要选择无机复合的高效环保专用稳定剂(以pH 控制、黏土矿物、磷基、硫基为主),分析比较不同稳定药剂的功能和污染物之间的差别,针对各类污染物组合搭配不同的药剂进行分析实验,通过小试或中试,最后确定药剂配合比和用量多少。根据其他同类型场地稳定化试验结果,铜铅锌镉砷复合污染土壤的药剂添加比例暂估为4%,养护时间均为36h。根据受污染土方量6000m3,土壤密度按1.6t/m3 计算,药剂投加比例按4% 计算,需要的稳定化药剂总量约为400t。

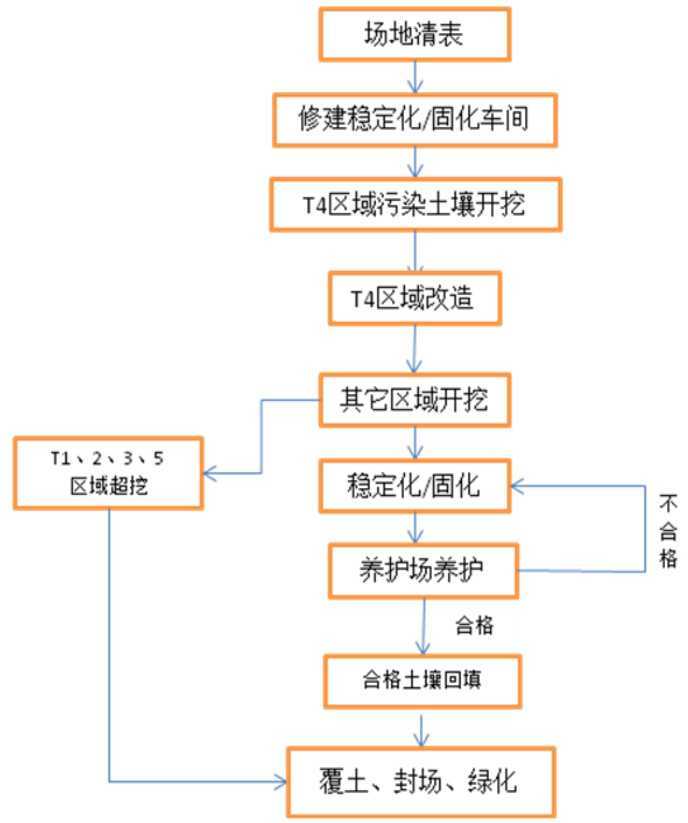

<如图1 所示>

修复以下列方式进行:(1)对于0 ~ 5.0m 深度污染土壤重金属水浸含量大于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类限值的土壤进行异位化学稳定化修复,稳定化修复达标后的土壤根据场地情况先暂存(2)对0.5m 以下的土壤采用异位化学稳定化修复,修复达标后进行原位回填,下层土壤回填完成厚,再将表层土壤进行回填,并覆盖深度为0.5m 的洁净土。场地内土壤原则上不外运转移风险,如需对场地内土壤清挖外运,需运至适宜的地点,并告知接纳场地受纳土壤的性质

通过对本项目修复后的场地回填区下游的地下水进行常态化监测(3 年),第一年按每2 个月进行一次;第二年按照每季度各一次,第三年在半年监测一次。目标污染物根据场调报告确定的检测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)地下水环境质量标准Ⅲ类。

本项目实施后,有效地减少污染地块土壤中铅等重金属的暴露风险,可明显改善环境质量,维护当地社会稳定;污染土壤综合治理后,将能消除这些土壤中污染物向地表水及地下水迁移,可减少重金属经过区域水系进入下游水体的量,清除地表水的一个污染隐患。同时,对历史遗留污染的治理找到了环保、有效的处理方式,对区域内乃至国内其他存在历史遗留问题的企业有着明显的示范作用。本项目安全处置污染土壤6000m3,消除片区内重金属污染土壤的安全隐患,对当地环境改善起着重要作用,环境效益明显。

4.2 建议

(1)厂地废渣在清理过程中,要注意观察,确保将土壤中大粒径石块、建筑垃圾、杂质等分离出来,分离出来的物质集中堆放,冲洗后用作临时道路路基回填料回填处置。(2)污染土壤与药剂混合的均匀程度是决定稳定化修复效果的关键因素。土壤修复施工前,应通过现场实验确定药剂的用量。(3)土壤修复过程中,应抽检治理后土壤的治理效果,未达到预期效果应重新确定药剂使用量,直到达标后方可回填。(4)厂区内遗留污水处理过程中应通过调试确定药剂投加量。(5)本工程施工和运行过程中都要加强管理,确保各项工程建设符合国家有关规程、规范制度。(6)在重金属污染土壤修复实施过程中面临的一个最大的问题就是处理费用问题,大量的药剂费用是修复成本降不下来的重要原因。如果能“以废治废”,则可大幅度地降低修复成本。

参考文献:

[1] 王卫东. 我国土壤重金属污染治理与修复综述[J]. 小麦研究,2016(2):11-18.

[2] 周静. 重金属污染土壤修复技术的现状和展望——以江西贵溪冶炼厂周边区域土壤修复示范项目为例[J]. 世界环境,2016(4): 48-43.

[3] 胡嵘森. 土壤重金属污染的化学和生物修复技术进展探析[J]. 低碳世界,2016(31):10-11.

原文:https://www.cnblogs.com/ff1116/p/12441348.html