本实验环境为Windows subsystem Linux 2(based on Ubuntu 18.04)+Windows terminal(preview),编译器为gcc version 7.5.0,未采用VScode,全程在shell中操作。

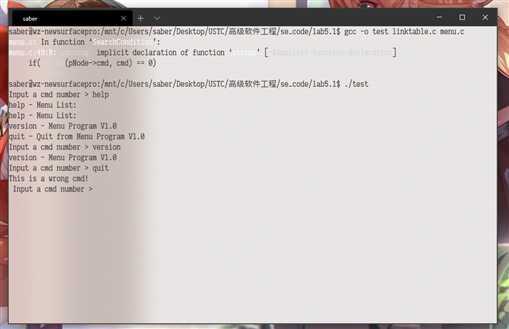

执行命令gcc -o test linktable.c menu.c,在对应目录生成可执行文件test,./test运行,我们分别对指令进行测试,如下图所示

你也看见了,quit指令被提示为wrong cmd,这显然是不合理的,下面我们来对代码进行分析。

int main()

{

InitMenuData(&head);

/* cmd line begins */

while(1)

{

printf("Input a cmd number > ");

scanf("%s", cmd);

tDataNode *p = FindCmd(head, cmd);

if( p == NULL)

{

printf("This is a wrong cmd!\n ");

continue;

}

printf("%s - %s\n", p->cmd, p->desc);

if(p->handler != NULL)

{

p->handler();

}

}

}首先我们看main函数,什么时候会打印“wrong cmd”呢?从上述代码中我们可以看出,当p指针为空时会打印出这句,而p指针具体指向什么位置,是由FindCmd函数来决定的。那么我们来看看FindCmd函数做了什么。

tDataNode* FindCmd(tLinkTable * head, char * cmd)

{

return (tDataNode*)SearchLinkTableNode(head,SearchCondition);

}FindCmd函数的返回值又由SearchLinkTableNode来决定。这里多一句嘴,为啥这里要多此一举用这个函数呢?个人分析主要还是因为上课讲过的所谓的“不要和陌生人说话原则”。我们可以把linktable看成对menu提供的一个模块,在menu中直接对linktable做些操作显然是不怎么符合松散耦合的原则的,所以说,我们还是调用linktable提供的接口更合适。

OK我们继续看,SearchLinkTableNode函数长这样、

tLinkTableNode * SearchLinkTableNode(tLinkTable *pLinkTable, int Conditon(tLinkTableNode * pNode))

{

if(pLinkTable == NULL || Conditon == NULL)

{

return NULL;

}

tLinkTableNode * pNode = pLinkTable->pHead;

while(pNode != pLinkTable->pTail)

{

if(Conditon(pNode) == SUCCESS)

{

return pNode;

}

pNode = pNode->pNext;

}

return NULL;

}这段代码老实讲是有点东西的。里面可以引入很重要的回调函数的概念。你也看见了,这个函数传入的第二个参数其实是一个函数指针,当我们使用这个函数指针所指向的函数来让他帮我们做点事情时(和卧底有些类似),此时它就被称为回调函数。回调函数不是由该函数的实现方直接调用,而是在特定的事件或条件发生时由另外的一方调用的,用于对该事件或条件进行响应。

其实看到这里,bug就已经能被定位出来了。因为最后打印“wrong cmd”的本质原因就是这个函数返回了null。那啥时候这个函数会返回null呢?四种情况,分别为:

int AddLinkTableNode(tLinkTable *pLinkTable,tLinkTableNode * pNode)

{

if(pLinkTable == NULL || pNode == NULL)

{

return FAILURE;

}

pNode->pNext = NULL;

pthread_mutex_lock(&(pLinkTable->mutex));

if(pLinkTable->pHead == NULL)

{

pLinkTable->pHead = pNode;

}

if(pLinkTable->pTail == NULL)

{

pLinkTable->pTail = pNode;

}

else

{

pLinkTable->pTail->pNext = pNode;

pLinkTable->pTail = pNode;

}

pLinkTable->SumOfNode += 1 ;

pthread_mutex_unlock(&(pLinkTable->mutex));

return SUCCESS;

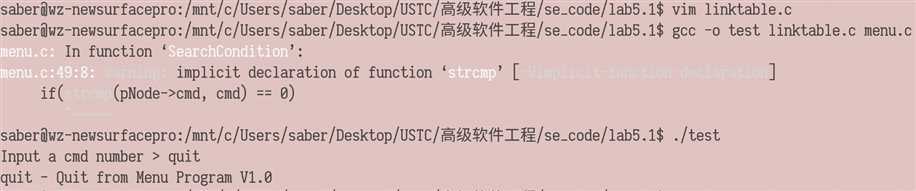

}到了这里bug已经很明显了,最后一个else语句可以看出, pLinkTable->pTail所指向的是链表的最后一个节点,换句话说就是,函数SearchLinkTableNode当遍历到最后一个节点时,根本就不会进行判断,直接就退出循环了。这样一来,如何修改也是显而易见了。上图

最后我们来测试一波

至此,debug阶段结束。

这里从两个角度来讲。

A类需要向B类传递数据时,可以在B类中实现回调函数(A类一般是数据层比较耗时的操作类)。如举的那个发工资的例子。在实际编程中,这样的机制有个好处就是可以提升用户的操作体验。比如用户从X页面跳转到Y页面,需要向网络请求数据,而且比较耗时,那我们怎么办?有三种方案:第一种就是在X页面展示一个旋转指示器,当收到网络传回的数据时,在展现Y页面。第二种就是使用回调函数。用户从X页面直接跳转到Y页面,Y页面需要到数据让数据层去执行,当收到数据时,再在Y页面展现。第三种就是在Y页面中开启多线程。让一个子线程专门到后台去取数据。综合来说,第二种更加简介易懂,而且代码紧凑。

让代码的逻辑更加集中,更加易读。

原文:https://www.cnblogs.com/ustcwz/p/12493756.html