JVM GC只回收堆区和方法区内的对象。而栈区的数据,在超出作用域后会被JVM自动释放掉,所以其不在JVM GC的管理范围内。

GC的主要区域是堆,堆里包含两大块区域,新生代(Young)和老年代(Old)。

默认的新生代(Young generation)、老年代(Old generation)所占空间比例为 1 : 2

Young中包含三块区域,Eden、suvivor1、suvivor2。三块区域默认的空间比8:1:1。下面着重讲解GC的工作过程

注意:永久代(方法区)在jdk8之前也会很容易触发FullGC。方法区存放着类的信息。当系统中加载的类或者反射的类太多的时候,永久代内存会不足。

新生代GC用到的算法是复制算法,老年代是标记-整理算法。

在对象中添加一个引用计数器,当有地方引用这个对象的时候,引用技术器得值就+1,当引用失效的时候,计数器得值就-1

算法缺点:当某个引用被收集时,下个引用并不会清0,因此不被回收造成内存泄露。

GCroot结点开始向下搜索,路径称为引用链,当对象没有任何一条引用链链接的时候,就认为这个对象是垃圾,并进行回收。

那么什么是GCroot呢(虚拟机在哪查找GCroot)。

目前主流JVM采用的垃圾判定算法就是可达性分析法。

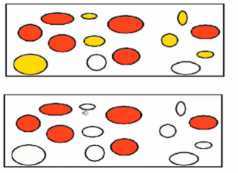

将确定为垃圾的对象进行标记,然后统一回收。

如图所示:黄色的就是被标记清除的。清除后会发现有很多多余的小块。

存在的问题: 1.效率问题 2.内存小块过多。

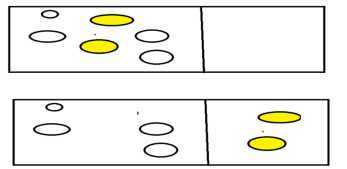

2.复制算法

将内存区域划分成两块,每次回收时,将依然存活的对象从一块复制到另一块,然后清除不在存活的对象。这样就完成了内存的连续分配,但是引来一个问题。

每次只能使用一半的内存。是不是有点少。。

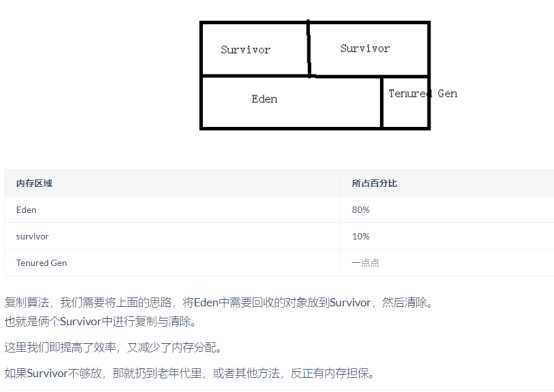

为了解决这个问题,我们对内存就进行了划分。

我们对内存分为了三块区域。

复制算法主要针对新生代内存收集方法。

标记-整理算法主要针对的是老年代内存收集方法

然后将右面的进行删除就达到回收效果

标记 - 清除算法: 存在效率问题 & 内存碎片问题

复制算法: 将内存划分为两块大小相等的区域,回收时,把存活的对象复制到另外一块

高效 but 内存缩小了一半

采用此算法回收新生代,一块较大的Eden区和两块较小的Survivor区: 将Eden和Survivor活着的对象一次性复制到另外一个Survivor区

HotSpot默认Eden和Survivor大小8:1

Survivor不够用时 需要老年代空间进行内存分配担保

标记 - 整理算法: 标记后不对可回收对象进行清除,而是让活着的对象向一段移动,然后直接清理掉边界以外的内存

单线程,进行GC时,必须暂停其他工作线程,直到GC结束 Client模式下默认的新生代收集器

2. ParNew(新生代)

Serial的多线程版 Server模式下默认的新生代收集器(与CMS收集器配合)

3. Parallel Scavenge(新生代)

目标是达到一个可控制的吞吐量 可开启GC自适应的调节策略 复制算法 & 多线程

4. Serial Old(老年代)

Serail的老年代版本 标记 - 整理

5. Paraller Old(老年代)

Parallel Scavenge的老年代版本 多线程 & 标记 - 整理

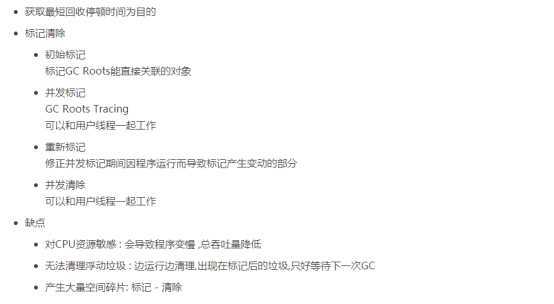

6. CMS(老年代)

7. G1(老年代)

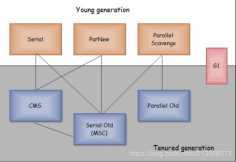

配合使用图:

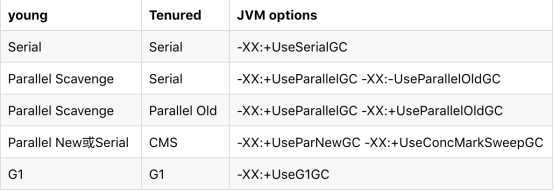

相关参数:

注:

parallel Scavenge适合后台任务处理,侧重吞吐量,处理更多任务

CMS:低延迟,高响应

CMS 跟 Serial 侧重于低暂停时间 适合实时响应服务.

CMS缺点:吞吐量低

原文:https://www.cnblogs.com/shengedong/p/12531240.html