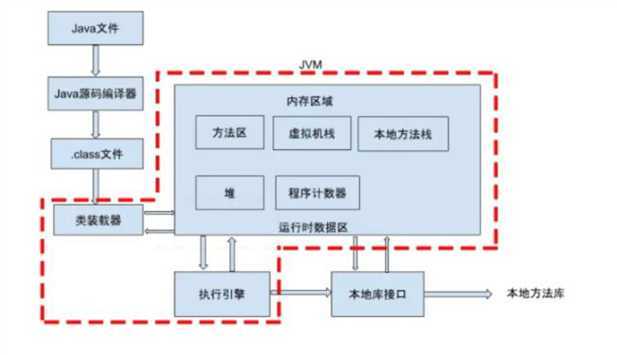

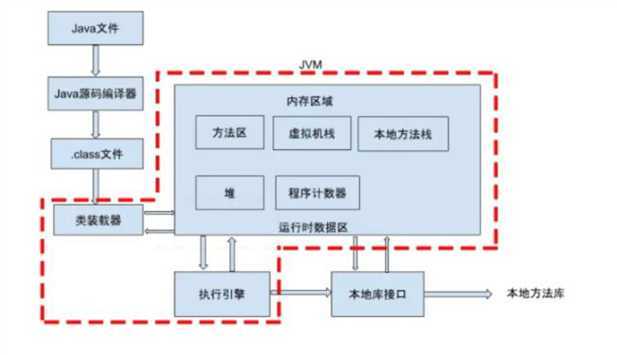

请看下图:

java文件通过编译器变成了.class文件,接下来类加载器又将这些.class文件加载到JVM中。其中类装载器的作用其实就是类的加载。

类的加载指的是将类的.class文件中的二进制数据读入到内存中,将其放在运行时数据区的方法区内,然后在堆区创建一个 java.lang.Class对象,用来封装类在方法区内的数据结构。

这也解释了为什么逻辑代码必须写在一个类里的某个方法区内才生效,如果你写在了方法区之外他们并不会被执行还会报错。

类加载的过程

类从被加载到虚拟机内存中开始,到卸载出内存为止,它的整个生命周期包括:加载、验证、准备、解析、初始化、使用和卸载七个阶段。

其中类加载的过程包括了加载、验证、准备、解析、初始化五个阶段。在这五个阶段中,加载、验证、准备和初始化这四个阶段发生的顺序是确定的,而解析阶段则不一定,它在某些情况下可以在初始化阶段之后开始。另外注意这里的几个阶段是按顺序开始,而不是按顺序进行或完成,因为这些阶段通常都是互相交叉地混合进行的,通常在一个阶段执行的过程中调用或激活另一个阶段。

-

加载

”加载“是”类加机制”的第一个过程,在加载阶段,虚拟机主要完成三件事:

(1)通过一个类的全限定名来获取其定义的二进制字节流

(2)将这个字节流所代表的的静态存储结构转化为方法区的运行时数据结构

(3)在堆中生成一个代表这个类的Class对象,作为方法区中这些数据的访问入口。

相对于类加载的其他阶段而言,加载阶段是可控性最强的阶段,因为程序员可以使用系统的类加载器加载,还可以使用自己的类加载器加载。

- 验证

证的主要作用就是确保被加载的类的正确性。也是连接阶段的第一步。说白了也就是我们加载好的.class文件不能对我们的虚拟机有危害,所以先检测验证一下。1.文件格式的验证,2.元数据验证,3.字节码验证,4.符号引用验证。

对整个类加载机制而言,验证阶段是一个很重要但是非必需的阶段,如果我们的代码能够确保没有问题,那么我们就没有必要去验证,毕竟验证需要花费一定的的时间。当然我们可以使用-Xverfity:none来关闭大部分的验证。

- 准备

准备阶段主要为类变量分配内存并设置初始值。这些内存都在方法区分配。在这个阶段我们只需要注意两点就好了,也就是类变量和初始值两个关键词:

(1)类变量(static)会分配内存,但是实例变量不会,实例变量主要随着对象的实例化一块分配到java堆中,

(2)这里的初始值指的是数据类型默认值,而不是代码中被显示赋予的值。比如

public static int value = 1; //在这里准备阶段过后的value值为0,而不是1。赋值为1的动作在初始化阶段。

- 解析

解析阶段主要是虚拟机将常量池中的符号引用转化为直接引用的过程。

符号引用:以一组符号来描述所引用的目标,可以是任何形式的字面量,只要是能无歧义的定位到目标就好

直接引用:直接引用是可以指向目标的指针、相对偏移量或者是一个能直接或间接定位到目标的句柄。

- 初始化

这是类加载机制的最后一步,在这个阶段,java程序代码才开始真正执行。在准备阶段已经为类变量赋过一次值。在初始化阶端,程序员可以根据自己的需求来赋值了。一句话描述这个阶段就是执行类构造器< clinit >()方法的过程。

在初始化阶段,主要为类的静态变量赋予正确的初始值,JVM负责对类进行初始化,主要对类变量进行初始化。在Java中对类变量进行初始值设定有两种方式:1.声明类变量是指定初始值,2.使用静态代码块为类变量指定初始值。

JVM初始化步骤

1、假如这个类还没有被加载和连接,则程序先加载并连接该类

2、假如该类的直接父类还没有被初始化,则先初始化其直接父类

3、假如类中有初始化语句,则系统依次执行这些初始化语句

类初始化时机:只有当对类的主动使用的时候才会导致类的初始化,类的主动使用包括以下六种:

- 创建类的实例,也就是new的方式。

- 访问某个类或接口的静态变量,或者对该静态变量赋值。

- 调用类的静态方法

- 反射

- 初始化某个类的子类,则其父类也会被初始化

- Java虚拟机启动时被标明为启动类的类( JavaTest),直接使用 java.exe命令来运行某个主类

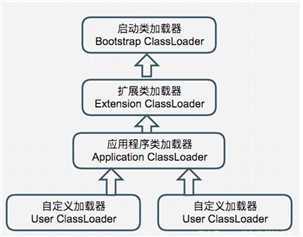

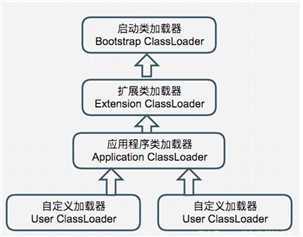

类加载器

再设计时加载器被设计到了JVM外部,以便让应用程序决定如何获取所需的类。

Java语言系统自带有三个类加载器:

- Bootstrap ClassLoader :最顶层的加载类,主要加载核心类库,也就是我们环境变量下面JAVA_�HOME\lib下各种jar

- Extention ClassLoader :扩展的类加载器,JAVA_HOME\lib\ext目录下的jar包和class文件

- Appclass Loader:也称为SystemAppClass。 加载当前应用的classpath的所有类

类加载器加载顺序

Bootstrap ClassLoader > Extention ClassLoader > Appclass Loader

层级关系:

类加载的三种方式

- 通过命令行启动应用时由JVM初始化加载含有main()方法的主类。

- 通过Class.forName()方法动态加载,会默认执行初始化块(static{}),但是Class.forName(name,initialize,loader)中的initialze可指定是否要执行初始化块。

- 通过ClassLoader.loadClass()方法动态加载,不会执行初始化块。

双亲委派原则

当一个类加载器收到类加载任务,会先交给其父类加载器去完成,因此最终加载任务都会传递到顶层的启动类加载器,只有当父类加载器无法完成加载任务时,才会尝试执行加载任务。

采用双亲委派的一个好处是比如加载位于rt.jar包中的类java.lang.Object,不管是哪个加载器加载这个类,最终都是委托给顶层的启动类加载器进行加载,这样就保证了使用不同的类加载器最终得到的都是同样一个Object对象。

- 可以避免重复加载,父类已经加载了,子类就不需要再次加载

- 更加安全,很好的解决了各个类加载器的基础类的统一问题,如果不使用该种方式,那么用户可以随意定义类加载器来加载核心api,会带来相关隐患。

- 自定义类加载器

自定义类加载器

- 遵守双亲委派模型:继承ClassLoader,重写findClass()方法。

- 破坏双亲委派模型:继承ClassLoader,重写loadClass()方法。 通常我们推荐采用第一种方法自定义类加载器,最大程度上的遵守双亲委派模型。

实现步骤:

- 创建一个类继承ClassLoader抽象类

- 重写findClass()方法

- 在findClass()方法中调用defineClass()

Java类加载机制

原文:https://www.cnblogs.com/gerald411/p/12555681.html