说明:本文为论文 《The Google File System》 的个人总结,难免有理解不到位之处,欢迎交流与指正 。

论文地址:GFS Paper

阅读此论文的过程中,感觉内容繁多且分散,一个概念的相关内容在不同部分相交地出现 。所以本文尽量将同一概念的相关内容串联并总结在一起 。

本文以批注的形式添加个人理解 。

Google File System (GFS) 是由 Google 设计并实现的、一个面向大规模数据密集型应用的分布式文件系统,它不仅满足所有分布式文件系统共有的 高性能 、伸缩性 、可靠性 、可用性 ,还以 Google 自身 应用程序 和 技术环境 为基础进行了特有的设计 ,主要包括:

持续监控 、错误检测 、灾难冗余 和 自动恢复 的机制必须包括在 GFS 中 。对文件尾部追加数据 的修改,而非覆盖原有数据的方式,如 “生产者-消费者” 队列,或者其他多路文件合并操作 。一旦写完后,对文件的操作通常是顺序读 。一致性 要求,引用 原子性的记录追加 操作,保证多个客户端能够同时进行追加操作,不需要额外的同步操作来保证数据的一致性 。高性能的稳定网络带宽 比 低延迟 更重要 。GFS 提供了一套类似传统文件系统的 API接口函数 ,文件以 分层目录 的形式组织,用 路径名 来标识 。支持:创建新文件、删除文件、打开文件、关闭文件、读和写文件,以及快照和记录追加操作 。

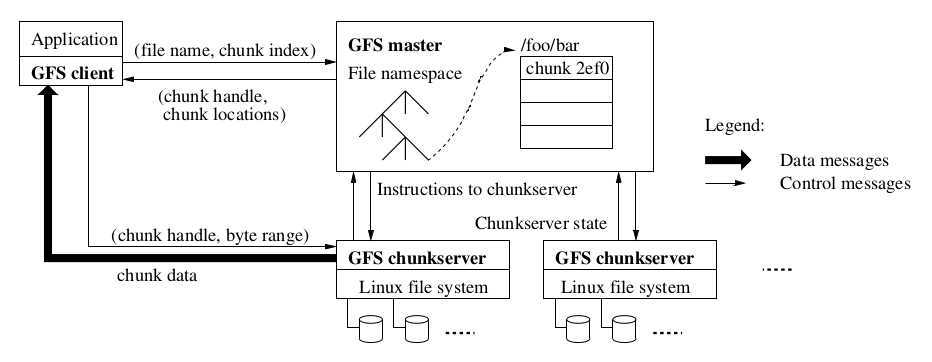

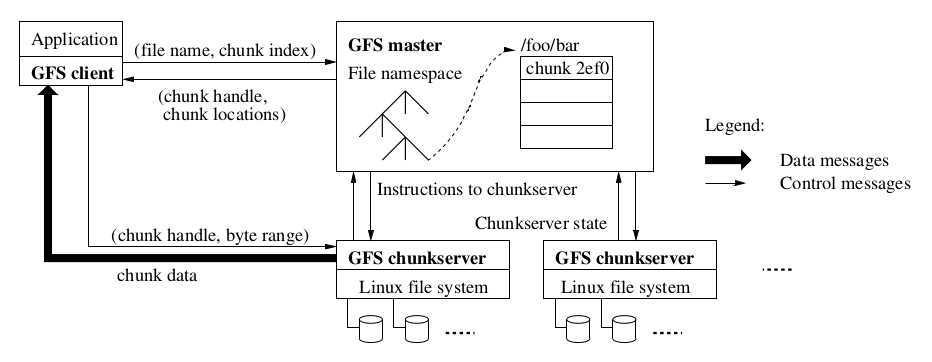

一个 GFS 集群包含:一个 master 、多台 chunkserver 、同时被多个 client 访问 ,这些都是普通的 Linux 机器 。

每个文件被分为多个 chunk ,每个 chunk 大小为 64MB 。

chunk 保存在 chunkserver 上,每个 chunk 含有 3 个 副本 ,分别存于 3 个不同机架上的不同 chunkserver 。

文件只以本地文件形式保存在 chunkserver ,不在 client 或 chunksever 进行缓存 。

chunk 大小为 64MB ,每个 chunk 副本都以普通 Linux 文件的形式保存在 chunkserver ,使用 惰性分配 策略避免了因内部碎片造成的空间浪费 。

惰性分配:指直到使用一个资源的时候再去给它分配空间 。

chunkserver 把 chunk 以 Linux 文件形式保存在本地硬盘,并根据 chunk handle 和字节范围来读写 chunk 。

出于可靠性的考虑,每个 chunk 都会复制到多个 chunksever 上,默认副本数为 3 。

选择较大 chunk 尺寸的优点:

GFS 集群是高度分布的 多层布局结构 。一般将一个 chunk 的多个副本本别存储在多个 机架 上,可以:

master 创建一个 chunk 时,会选择在哪里放置初始的空的副本,主要考虑几个因素:

最近 的 chunk 创建操作的次数当 chunk 的有效副本数量少于用户指定的复制因素的时候( 默认为 3 ),master 会重新复制它 。

可能的原因有:chunkserver 不可用了、chunkserver 上副本损坏、chunkserver 磁盘不可用或 chunk 副本的复制因素被提高了 。

优先级因素:优先复制 副本数量和复制因素相差多的 、优先复制活跃的文件而非刚被删除的文件 、优先复制会阻塞 client 程序的chunk 。

master 选择优先级最高的 chunk ,然后命令 chunkserver 直接从可用的副本克隆一个副本出来,选择新副本位置的策略和创建时的策略相同 。

master 服务器周期性地对副本进行 重新负载均衡 :它检查当前的副本分布情况,然后移动副本以便更好地利用硬盘空间、更有效地进行负载均衡 。

若加入了新的 chunkserver ,master 会通过重新负载均衡的方式逐渐填满这个新的 chunkserver ,而不是短时间内填满它(可能导致过载)。

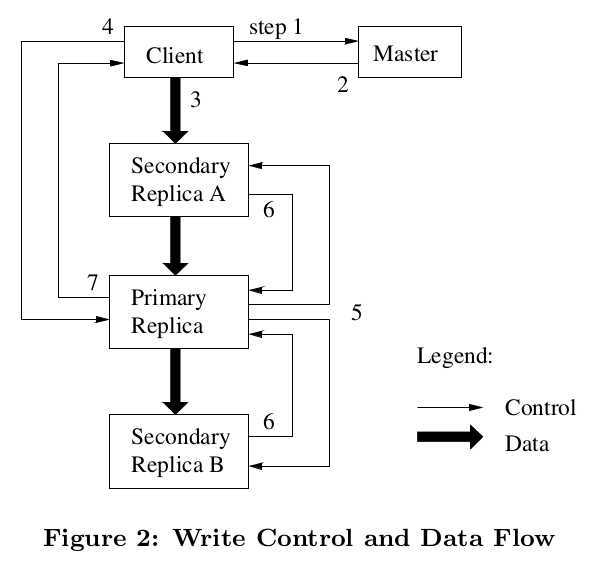

master 为 chunk 的一个副本建立一个 lease ,将这个副本称为 primary ( 主 chunk ),剩余副本为 secondary 。

primary 对 chunk 的所有更改操作进行序列化,所有的副本都遵从这个序列进行修改操作 。因此,修改操作全局的顺序首先由 master 节点选择 lease 的顺序决定,然后由 primary 的分配的序列号决定 。

设置 primary 的 目的 :为了最小化 master 的管理负担 。

split-brain 问题:

假设 S1 是一个 chunk 的 primary,并且 master 和 S1 之间的网络连接已断开,master 发现此 S1 无响应后将确立 S2 为 primary 。此时 client 可以和 S1、S1 两个 primary 连接 ,这就是 split-brain 问题 。

为解决 split-brain 问题,将 lease 的超时设置为 60s 。master 发现 S1 没有响应,则会等 lease 过期后,分配新的 lease ,即 S2 只有在 S1 到期后才有可能被设为 primary 。

只要 chunk 被修改了,primary 就可以申请更长的租期,得到 master 的确认并收到租约延长的时间 。这些租约延长请求和批准的信息通常附加在 master 和 chunkserver 之间的 HeatBeat 来传递 。

master 主要存放 3 类型的 元数据 :文件和 chunk 的命名空间、文件和 chunk 的对应关系、每个 chunk 副本的存放地址 。

元数据细节:

namespace (a lookup table mapping full pathnames to metadata) (nv)

filename -> array of chunk handles (nv)

chunk handle -> version num (nv)

list of chunkservers (v)

primary (v)

lease time (v)

// nv 表示非易失的,即存储于内存与磁盘;v 表示存于内存

master 服务器可以在后台周期性扫描自己保存的全部状态信息 。

chunk 创建的时候,master 会给每个 chunk 分配一个唯一的标识符 chunk handler 。

master 服务器在启动时,或者有新的 chunkserver 加入时,向各个 chunkserver 轮询它们所存储的 chunk 信息 ( chunk 位置等 )。

master 会为 chunk 的一个副本建立 lease 。

master 使用 HeatBeat 信息周期性地和每个 chunkserver 通信,发送指令到各个 chunkserver 并接收 chunkserver 的状态信息 。

master 会对自己保存的元数据进行周期性扫描,这种周期性的状态扫描也用于实现 chunk 垃圾收集、在 chunkserver 失效的时重新复制数据、通过 chunk 的迁移实现跨 chunkserver 的负载均衡以及磁盘使用状况统计等功能 。

操作日志包含了关键的 元数据变更历史记录 ,操作日志不仅是元数据唯一的持久化存储记录,也作为判断同步操作顺序的逻辑时间基线 。

会把日志复制到多台远程机器,并且只有把相应的日志记录写入到本地以及远程机器的硬盘之后,才响应客户端的操作请求 。

快照操作几乎可以瞬间完成对一个 文件或目录树 (源) 做一个拷贝,而且几乎不会对正在进行的其他操作造成任何干扰 。

使用 copy-on-write ( 写时复制 )技术实现快照 :

之所以要先取消需要快照的文件的 chunk ,是因为当 client 与 chunkserver 通信,找不到 primary 时,必须去询问 master 谁是 primary,这就相当于给了 master 一个触发条件,让它去发现建立快照的需求( 即 chunk 的引用计数大于一 ),并创建 chunk 新拷贝 。

使用写时复制的原因:这样可以减少不必要的复制,因为建立快照时,并不是所有的 chunk 都被修改过( 相较于上一次建立快照 ),所以直到一个 chunk 被修改时才真正复制它 。

通过使用 命名空间锁 来保证 master 并发操作的正确顺序 。

每个 master 的操作在开始之前都要获得一系列的锁。通常情况下,如果一个操作涉及 /d1/d2/…/dn/leaf ,那么操作首先要获得目录 /d1, /d1/d2 ,…, /d1/d2/…/dn 的读锁,以及 /d1/d2/…/dn/leaf 的读写锁 。根据操作的不同, leaf 可以是一个文件,也可以是一个目录。

GFS client 代码以库的形式被链接在客户程序里,client 代码实现了 GFS 文件系统的 API 接口函数、应用程序与 master 和 chunkserver 通信、以及对数据进行读写操作。

client 和 master 节点的通信只获取元数据,它向 master 询问应该联系的 chunkserver ,客户端将这些元数据信息缓存一段时间,后续的操作将直接和 chunkserver 进行数据读写操作 。

借助系统架构图描述 读 的过程:

对于填充数据和重复数据的问题,有的任务并不介意这些,比如搜索引擎返回了两个一样的链接并无大碍 。对于介意这两个问题的任务,则使用 checksum 去除填充数据,使用 unique id 去重 。

unique id 去重:client 上应用程序检查数据的 id ,若此数据 id 与之前收到的数据的 id 一样,则丢弃它 。

GFS 提供了处理填充数据和重复数据的库 。

client 缓存信息到期或文件被重新打开前,client 不必再与 master 通信 。

client 通常会在一次请求中查询多个 chunk 信息 。

上述流程主要用于大规模的流式读取,如果是小规模的随机读取,通常做法是把小规模的随机读取合并并排序,之后按顺序批量读取 。

若应用程序一次写入的数据量很大,或数据跨越了多个 chunk ,client 会将它们拆分为多个写操作 。

通过将 数据流和控制流分开 的方式,充分利用每台机器的带宽,避免网络瓶颈和高延时的连接,最小化推送所有数据的延时 。

GFS 提供了原子性的 记录追加 ,使用记录追加,client 只需要指定要写入的数据,GFS 保证有至少一次原子的 ( atomically at least once ) 写入操作成功执行( 即写入一个顺序的 byte 流 ),写入的数据追加到 GFS 指定的偏移位置上,之后 GFS 返回这个偏移量给client 。

传统方式的写入操作需要 client 指定数据写入的偏移量,对一个 region 并行写入时,region 尾部可能包含不同 client 写入的数据片段 。

追加操作流程与写流程( 本文 6.3 )基本一致,区别在于:

原子性地至少一次 (atomically at least once) 地追加 )。GFS 支持一个宽松的一致性模型 。

GFS 的弱一致性:

系统和一致性之间存在 tradeoff ,更好的一致性往往意味着更复杂的系统设计以及更多的机器间通信。GFS 采用的较弱的一致性来降低系统复杂度,提高性能 。所以,它适用于对与不一致读的问题不太敏感的任务,例如使用搜索引擎搜索某个关键词,即使显示的几万条结果里有少数几条缺失、或顺序不对,我们并不会意识到这些问题,说明 GFS 服务于搜索引擎这种任务是可行的;而像银行数据存储这种对一致性和准确性有较高要求的任务,则不适合使用 GFS 。

文件命名空间的修改( 如:文件创建 )是原子性的,它仅由 master 控制:命名空间锁提供了原子性和正确性、master 操作日志定义了这些操作在全局的顺序 。

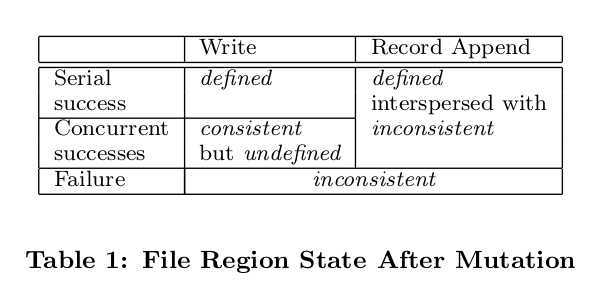

对于数据修改后的文件 region ,首先有两个定义:

对于不同类型修改的 region 状态如下图所示:

当一个数据写操作成功执行,且没有并发写入,那么影响的 region 就是 defined :所有 client 都能看到写入的内容。( 隐含了 consistent )

当并行修改写完成之后,region 处于 consistent but undefined 状态:所有 client 看到同样的数据,但是无法读到任何一次写入操作写入的数据 ( 因为可能有并行写操作覆盖了同一区域 )。

失败的写操作导致 region 处于 inconsistent 状态( 同时也是 undifined 的 ):不同 client 在不同时间会看到不同的数据 。

当对文件进行追加操作,若追加操作成功,那么 region 处于 defined and consistent 状态;若某次追加操作失败,由本文 6.3 可知,client 重新请求后会导致数据填充和重复数据的情况,此时 region 处于 defined but inconsistent 状态 。

某次追加失败过程:

C1 向副本 S1 、S2 中追加 a ,若向 S2 中追加 a 时失败,修改后结果为:

S1 - | a |

S2 - | |此时 C2 并发地向 S1 、S2 中追加 b ,在两副本相同偏移位置追加,执行成功,修改后结果为:

S1 - | a | b |

S2 - | | b |之后 C1 由于有副本追加失败,重新发起追加 a 的请求,此次追加成功,修改后结果为:

S1 - | a | b | a |

S2 - | | b | a |可以看到,重复请求使得 S1 中有了重复记录,使得 S2 中有了填充数据( 那个空白 ),这就导致了这块 region 是 defined( 每步修改都能看到 ),但是 inconsistent( 不同副本数据不一样 )

GFS 在文件删除后不会立刻进行回收可用的物理空间,GFS 空间回收采用惰性的策略,只在文件和 chunk 级的常规垃圾收集时进行 。

当一个文件被应用程序删除时,master 立即把删除操作记录到日志 。master 并不立马回收资源,而是把文件名改为一个包含 删除时间戳 的隐藏名字 。当 master 对命名空间做 常规扫描 的时候,会删除三天前的隐藏文件 ,此文件相关元数据也被删除 。

在 master 对 chunk 命名空间做常规扫描时,若发现 孤儿 chunk ( 即不被任何文件包含的 chunk ),会提示 chunkserver 删除这些 chunk 的副本 。

隐藏文件在真正被删除前,还可以用新的名字读取,也可以将其改为正常文件名以恢复 。

这种垃圾回收方式的优势:

过期副本:当 chunkserver 失效时,chunk 的副本可能因为错失了一些修改而失效 。

master 保存了每个 chunk 的版本号用来区分当前副本和过期副本 。

只要 master 分配 chunk 一个 lease ,该 chunk 的版本号就会增加,然后通知最新的副本,master 和这些副本都将最新的版本号写入硬盘保存 。若某个副本所在的 chunkserver 处于失效状态,他的版本号就不会增加 。之后这个 chunkserver 重启,向 master 报告它拥有的 chunk 和对应版本号的时候,master 会检测出过期 chunk 。

且当 master 回复 client 关于 primary 的信息、或者是 chunkserver 从哪个 chunkserver 进行克隆时,消息中会附带了版本号,client 或 chunkserver 在执行操作时都会验证版本号以确保总是访问当前版本的数据 。

master 在例行的垃圾回收过程中移除所有过期失效的副本 。

不管 master 和 chunkserver 是如何关闭的,都在数秒内恢复状态并重新启动 。不区分正常关闭和异常关闭 。

master 在灾难恢复时,从磁盘上读取最近的快照,以及重演此快照后的有限个日志文件就能够恢复系统 。

chunkserver 重启后会发送 chunk 状态以及版本号给 master 。

每个 chunk 都被复制到不同机架的不同服务器上,用户可为文件命名空间的不同部分设定不同的复制级别 。

当有 chunkserver 离线了,或者通过 checksum 校验发现了已损坏的数据,master 通过克隆已有的副本保证每个 chunk 都被完整复制 。

master 所有操作日志和快照文件都被复制到多台机器的硬盘中 。若 master 进程所在的机器或硬盘失效了,处于 GFS 系统外部的监控进程会在其他的存有完整操作日志的机器上启动一个新的 master 进程 。

论文中没有详述这个 “外部的监控进程”,据 MIT 的 Robert Morris 教授解释,切换到新的 master 需要人为进行 。

还有 shadow master 在 master 宕机时提供文件系统的只读访问 。它启动的时候也会从 chunkserver 轮询得到数据、定期和 chunkserver 握手来获取状态 。在 master 因创建和删除副本导致副本位置信息更新时,shadow master 才和 master 通信来更新自身状态 。

每个 chunkserver 都独立维护 checksum 来检查保存的数据的完整性 。checksum 保存在内存和硬盘上,也记录在操作日志中 。

对于读操作来说:

chunkserver 空闲的时候,也会扫描和校验不活动 chunk 的内容 。一旦发现数据损坏,master 创建新的正确的副本,且把损坏的副本删除掉 。

GFS 服务器会产生大量日志,记录大量关键的事件( 如 chunkserver 的启动和关闭 )以及所有 RPC 的请求和回复 。

可以通过重演所有消息交互来诊断问题。日志还可以用来跟踪负载测试和性能分析 。

原文:https://www.cnblogs.com/brianleelxt/p/13234630.html