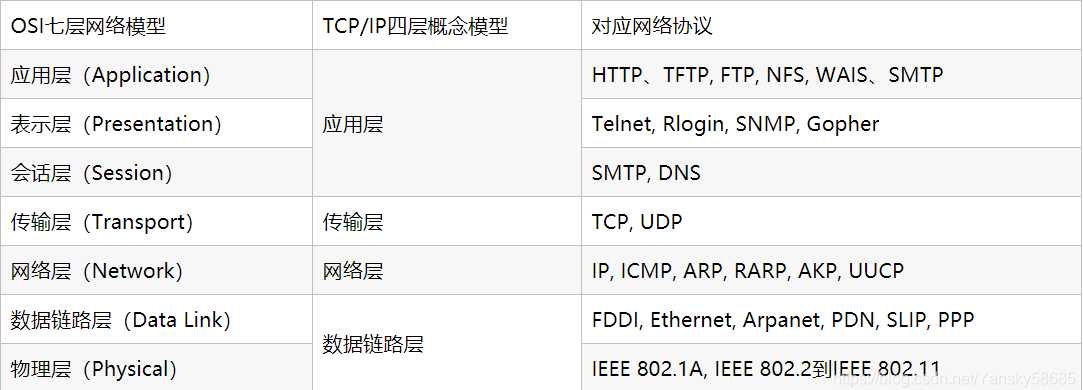

OSI模型是七层,TCP/IP模型四层

1)HTTP:超文本传输协议,基于TCP,是用于从WWW服务器传输超文本到本地浏览器的传输协议。它可以使浏览器更加高效,使网络传输减少。

2)SMTP:简单邮件传输协议,是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。

3)SNMP:简单网络管理协议,由一组网络管理的标准组成,包含一个应用层协议、数据库模型和一组资源对象。

4)FTP:文件传输协议,用于Internet上的控制文件的双向传输。同时也是一个应用程序。

5)Telnet:是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。在终端使用者的电脑上使用telnet程序,用它连接到服务器。

6)SSH:安全外壳协议,为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。SSH 是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。

7)NFS:网络文件系统,是FreeBSD支持的文件系统中的一种,允许网络中的计算机之间通过TCP/IP网络共享资源。

1)TCP: 一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。TCP传送的数据单元是报文段。

2) UDP: 用户数据报协议,一种无连接的传输层协议,提供面向事务的简单不可靠信息传送服务。UDP传送的数据单元是数据报.

1)IP:网际协议。IP协议提供不可靠、无连接的传送服务。IP协议的主要功能有:无连接数据报传输、数据报路由选择和差错控制。IP地址是重要概念。传输的数据单元是IP数据报

2)ARP:地址解析协议。基本功能就是通过目标设备的IP地址,查询目标设备的MAC地址,以保证通信的顺利进行。以太网中的数据帧从一个主机到达网内的另一台主机是根据48位的以太网地址(硬件地址)来确定接口的,而不是根据32位的IP地址。内核必须知道目的端的硬件地址才能发送数据。P2P的连接是不需要ARP的。

3)RARP:反向地址转换协议。允许局域网的物理机器从网关服务器的 ARP 表或者缓存上请求其 IP 地址。局域网网关路由器中存有一个表以映射MAC和与其对应的 IP 地址。当设置一台新的机器时,其 RARP 客户机程序需要向路由器上的 RARP 服务器请求相应的 IP 地址。假设在路由表中已经设置了一个记录,RARP 服务器将会返回 IP 地址给机器。

4)IGMP:组播协议包括组成员管理协议和组播路由协议。组成员管理协议用于管理组播组成员的加入和离开,组播路由协议负责在路由器之间交互信息来建立组播树。IGMP属于前者,是组播路由器用来维护组播组成员信息的协议,运行于主机和和组播路由器之间。IGMP 信息封装在IP报文中,其IP的协议号为2。

5)ICMP:Internet控制报文协议。用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据,但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

ICMP中报文类型值对应的解释

type:8 代表request

type:0 代表response

type:3 表示传递过程中,目标不可达

type:4 表示源端被关闭

type:5 表示重定向

6) BGP :边界网关协议。处理像因特网大小的网络和不相关路由域间的多路连接。

7)RIP:路由信息协议。是一种分布式的基于距离矢量的路由选择协议。

客户端与服务器端之间的请求和响应是建立在TCP Connection基础上的;

对于不同版本下的http,tcp的连接方式如下所示:

HTTP/1.0版本中:这个TCP连接是在http请求创建的时候同步创建的,http请求发送到服务器端,服务器端响应了之后,这个TCP连接就关闭了;

HTTP/1.1版本中:以某种方式声明这个连接一直保持,一个请求传输完之后,另一个请求可以接着传输。这样的好处是:因为在创建一个TCP连接的过程中需要“三次握手”的消耗,“三次握手”代表有三次网络传输。如果TCP连接保持,第二个请求发送就没有这“三次握手”的消耗。

HTTP/2版本中:同一个TCP连接里还可以并发地传输http请求。

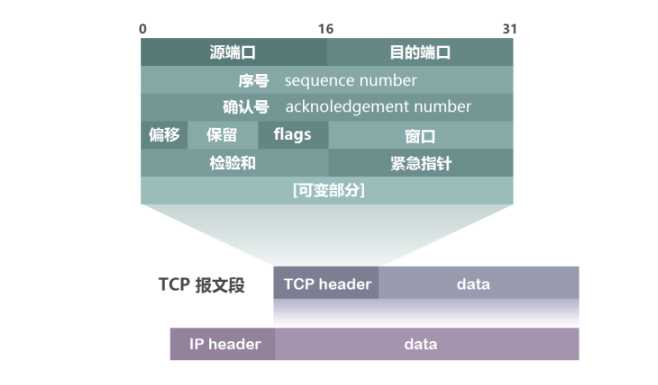

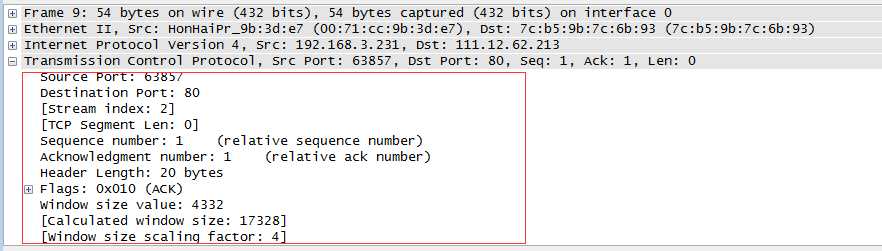

此图对应下列中具体的值:例如,源端口---Source port 等等

其中比较重要的字段有:

(1)序号(sequence number):Seq序号,占32位,用来标识从TCP源端向目的端发送的字节流,发起方发送数据时对此进行标记。

(2)确认号(acknowledgement number):Ack序号,占32位,只有ACK标志位为1时,确认序号字段才有效,Ack=Seq+1。

(3)标志位(Flags):共6个,即URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN等,具体含义如下:

需要注意的是:

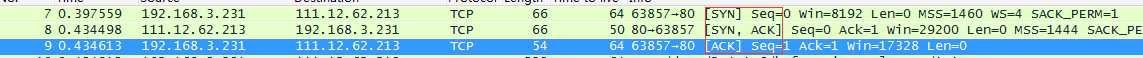

下图中红框部分表示的是标志位:例如:[SYN]、[SYN,ACK]、[ACK]

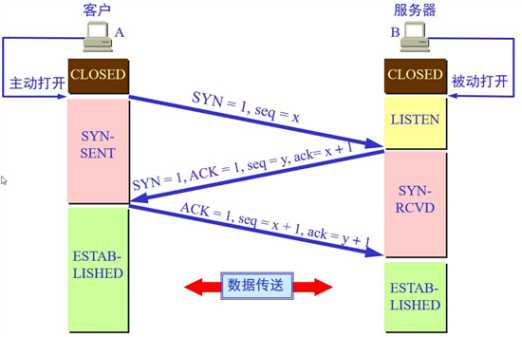

三、TCP的三次握手过程

TCP连接的建立就是所谓的三次握手。这个连接必须是一方主动打开,另一方被动打开的。

以下为客户端主动发起连接的图解:

握手之前主动打开连接的客户端结束CLOSED阶段,被动打开的服务器端也结束CLOSED阶段,并进入LISTEN阶段。随后开始“三次握手”:

(1)首先客户端向服务器端发送一段TCP报文,其中:

标记位为SYN,表示“请求建立新连接”;

序号为Seq=X;

随后客户端进入SYN-SENT阶段。

(2)服务器端接收到来自客户端的TCP报文之后,结束LISTEN阶段。并返回一段TCP报文,其中:

标志位为SYN和ACK,表示“确认客户端的报文中Seq序号有效,服务器能正常接收客户端发送的数据,并同意创建新连接”(即告诉客户端,服务器收到了你的数据);

序号为Seq=y;

确认号为Ack=x+1,表示收到客户端的序号Seq并将其值加1作为自己确认号Ack的值;随后服务器端进入SYN-RCVD阶段。

(3)客户端接收到来自服务器端的“确认收到数据的TCP报文”之后,明确了从客户端到服务器的数据传输是正常的,结束SYN-SENT阶段。并返回最后一段TCP报文。其中:

标志位为ACK,表示“确认收到服务器端同意连接的信号”(即告诉服务器,我知道你收到我发的数据了);

序号为Seq=Ack=x+1,表示收到服务器端的确认号Ack,并将其值作为自己的序号值;

确认号为Ack=y+1,表示收到服务器端序号Seq,并将其值加1作为自己的确认号Ack的值;

随后客户端进入ESTABLISHED阶段。

服务器收到来自客户端的“确认收到服务器数据”的TCP报文之后,明确了从服务器到客户端的数据传输是正常的。结束SYN-SENT阶段,进入ESTABLISHED阶段。

在客户端与服务器端传输的TCP报文中,双方的确认号Ack和序号Seq的值,都是在彼此Ack和Seq值的基础上进行计算的,这样做保证了TCP报文传输的连贯性。一旦出现某一方发出的TCP报文丢失,便无法继续"握手",以此确保了"三次握手"的顺利完成。

此后客户端和服务器端进行正常的数据传输。这就是“三次握手”的过程。

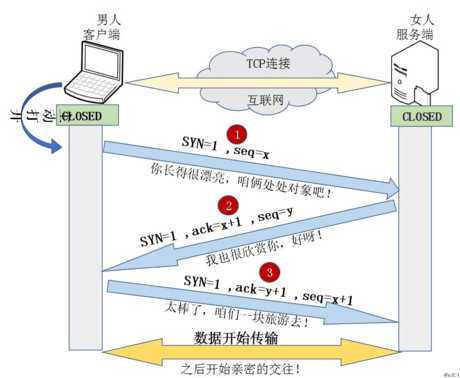

为什么要三次握手?而不是两次?

举个栗子:把客户端比作男孩,服务器比作女孩。用他们的交往来说明“三次握手”过程:

(1)男孩喜欢女孩,于是写了一封信告诉女孩:我爱你,请和我交往吧!;写完信之后,男孩焦急地等待,因为不知道信能否顺利传达给女孩。

(2)女孩收到男孩的情书后,心花怒放,原来我们是两情相悦呀!于是给男孩写了一封回信:我收到你的情书了,也明白了你的心意,其实,我也喜欢你!我愿意和你交往!;

写完信之后,女孩也焦急地等待,因为不知道回信能否能顺利传达给男孩。

(3)男孩收到回信之后很开心,因为发出的情书女孩收到了,并且从回信中知道了女孩喜欢自己,并且愿意和自己交往。然后男孩又写了一封信告诉女孩:你的心意和信我都收到了,谢谢你,还有我爱你!

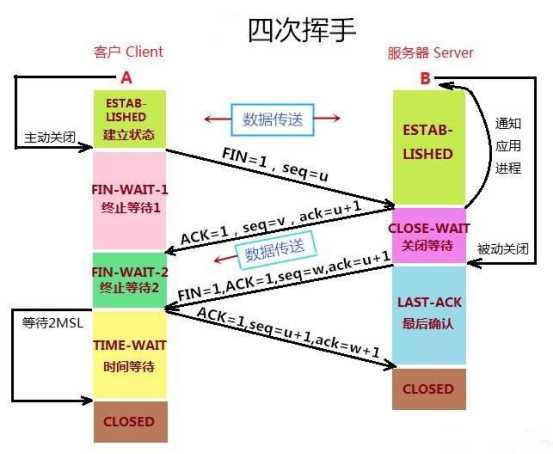

所谓的四次挥手即TCP连接的释放(解除)。连接的释放必须是一方主动释放,另一方被动释放。以下为客户端主动发起释放连接的图解:

挥手之前主动释放连接的客户端结束ESTABLISHED阶段。随后开始“四次挥手”:

(1)首先客户端想要释放连接,向服务器端发送一段TCP报文,其中:

标志位为FIN,表示“请求释放连接“;

序号为Seq=U;

随后客户端进入FIN-WAIT-1阶段,即半关闭阶段。并且停止在客户端到服务器端方向上发送数据,但是客户端仍然能接收从服务器端传输过来的数据。

注意:这里不发送的是正常连接时传输的数据(非确认报文),而不是一切数据,所以客户端仍然能发送ACK确认报文。

(2)服务器端接收到从客户端发出的TCP报文之后,确认了客户端想要释放连接,随后服务器端结束ESTABLISHED阶段,进入CLOSE-WAIT阶段(半关闭状态)并返回一段TCP报文,其中:

标记位为ACK,表示“接收到客户端发送的释放连接的请求”;

序号为Seq=V;

确认号为Ack=U+1,表示是在收到客户端报文的基础上,将其序号Seq值加1作为本段报文确认号Ack的值;

随后服务器端开始准备释放服务器端到客户端方向上的连接。

客户端收到从服务器端发出的TCP报文之后,确认了服务器收到了客户端发出的释放连接请求,随后客户端结束FIN-WAIT-1阶段,进入FIN-WAIT-2阶段

(3)服务器端自从发出ACK确认报文之后,经过CLOSED-WAIT阶段,做好了释放服务器端到客户端方向上的连接准备,再次向客户端发出一段TCP报文,其中:

标记位为FIN,ACK,表示“已经准备好释放连接了”。注意:这里的ACK并不是确认收到服务器端报文的确认报文。

序号为Seq=W;

确认号为Ack=U+1;表示是在收到客户端报文的基础上,将其序号Seq值加1作为本段报文确认号Ack的值。

随后服务器端结束CLOSE-WAIT阶段,进入LAST-ACK阶段。并且停止在服务器端到客户端的方向上发送数据,但是服务器端仍然能够接收从客户端传输过来的数据。

(4)客户端收到从服务器端发出的TCP报文,确认了服务器端已做好释放连接的准备,结束FIN-WAIT-2阶段,进入TIME-WAIT阶段,并向服务器端发送一段报文,其中:

标记位为ACK,表示“接收到服务器准备好释放连接的信号”。

序号为Seq=U+1;表示是在收到了服务器端报文的基础上,将其确认号Ack值作为本段报文序号的值。

确认号为Ack=W+1;表示是在收到了服务器端报文的基础上,将其序号Seq值作为本段报文确认号的值。

随后客户端开始在TIME-WAIT阶段等待2MSL。

服务器端收到从客户端发出的TCP报文之后结束LAST-ACK阶段,进入CLOSED阶段。由此正式确认关闭服务器端到客户端方向上的连接。

客户端等待完2MSL之后,结束TIME-WAIT阶段,进入CLOSED阶段,由此完成“四次挥手”。

为什么要客户端要等待2MSL呢?见后文。

为的是确认服务器端是否收到客户端发出的ACK确认报文

当客户端发出最后的ACK确认报文时,并不能确定服务器端能够收到该段报文。所以客户端在发送完ACK确认报文之后,会设置一个时长为2MSL的计时器。MSL指的是Maximum Segment Lifetime:一段TCP报文在传输过程中的最大生命周期。2MSL即是服务器端发出为FIN报文和客户端发出的ACK确认报文所能保持有效的最大时长。

服务器端在1MSL内没有收到客户端发出的ACK确认报文,就会再次向客户端发出FIN报文;

- 如果客户端在2MSL内,再次收到了来自服务器端的FIN报文,说明服务器端由于各种原因没有接收到客户端发出的ACK确认报文。客户端再次向服务器端发出ACK确认报文,计时器重置,重新开始2MSL的计时;

- 否则客户端在2MSL内没有再次收到来自服务器端的FIN报文,说明服务器端正常接收了ACK确认报文,客户端可以进入CLOSED阶段,完成“四次挥手”。

RFC 793中规定MSL为2分钟,实际应用中常用的是30秒,1分钟和2分钟等

所以,客户端要经历时长为2SML的TIME-WAIT阶段;这也是为什么客户端比服务器端晚进入CLOSED阶段的原因。

为什么要四次挥手?而不是三次?

TCP释放连接时之所以需要“四次挥手”,是因为FIN释放连接报文与ACK确认接收报文是分别由第二次和第三次"挥手"传输的。为何不在建立连接时一起传输,释放连接时却要分开传输?

举个栗子:把客户端比作男孩,服务器比作女孩。通过他们的分手来说明“四次挥手”过程。

"第一次挥手":日久见人心,男孩发现女孩变成了自己讨厌的样子,忍无可忍,于是决定分手,随即写了一封信告诉女孩。

“第二次挥手”:女孩收到信之后,知道了男孩要和自己分手,怒火中烧,心中暗骂:你算什么东西,当初你可不是这个样子的!于是立马给男孩写了一封回信:分手就分手,给我点时间,我要把你的东西整理好,全部还给你!

男孩收到女孩的第一封信之后,明白了女孩知道自己要和她分手。随后等待女孩把自己的东西收拾好。

“第三次挥手”:过了几天,女孩把男孩送的东西都整理好了,于是再次写信给男孩:你的东西我整理好了,快把它们拿走,从此你我恩断义绝!

“第四次挥手”:男孩收到女孩第二封信之后,知道了女孩收拾好东西了,可以正式分手了,于是再次写信告诉女孩:我知道了,这就去拿回来!

状态详解:

參考资料:https://www.cnblogs.com/AhuntSun-blog/p/12028636.html

https://blog.51cto.com/wuhaoshu/429027

https://blog.csdn.net/Yansky58685/article/details/98125046

原文:https://www.cnblogs.com/angelgril/p/13720092.html