Linux的系统历史,概述这里不再整理放入,从下面开始。

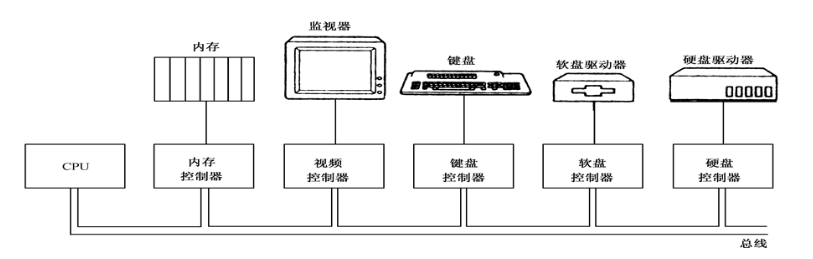

一个完整的计算机系统是由硬件和软件两大部分组成的

硬件是指计算机物理装置本身,它是计算机系统的物质基础

这里我们简单介绍一下 CPU 的性能指标

频率是CPU每秒钟可以进行的工作次数,为倍频与外频的乘积

CPU字长:CPU每次能够处理的数据量称为字长(word size), 字长大小依据CPU的设计而有32位与64位,二级制的上标指的就是CPU的位数。

32位操作系统针对的32位的CPU设计。32位系统最大支持4G的内存, 32位系统的最大寻址空间是2 的32次方。

机组上可知,CPU字长等于 = 机器字长

CPU位数 = CPU中寄存器的位数 = CPU能够一次并行处理的数据宽度(位数) = 数据总线宽度;

机器字长是指计算机进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数

决定了寄存器的位数

决定了加法器的位数

决定了数据总线的宽度

标志了计算精度

决定了计算机的速度

小扩展

内存(主存)主要组件为动态随机访问内存(Dynamic Random Access Memory, DRAM)

通常内存越大代表系统越快,因为系统不用常常释放一些内存内部的数据。

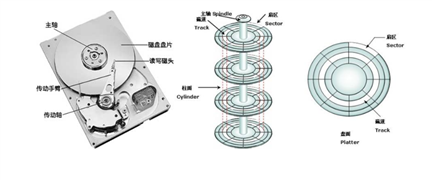

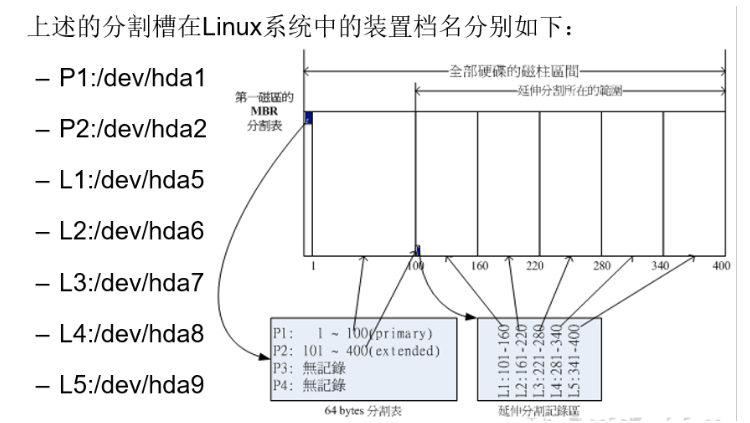

磁盘分区

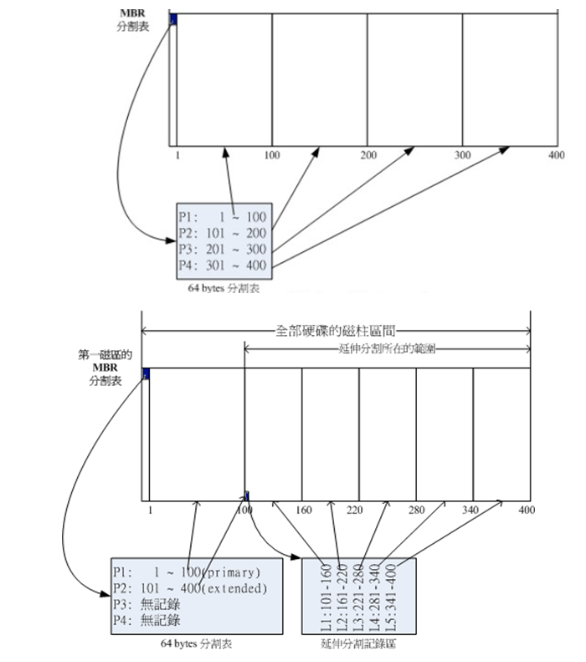

磁盘的第一个磁区特别的重要,主要记录了两个重要信息

主要启动记录区(Master Boot Record, MBR)

磁盘分区表(partition table):记录整颗硬盘分区的状态,有64 bytes。

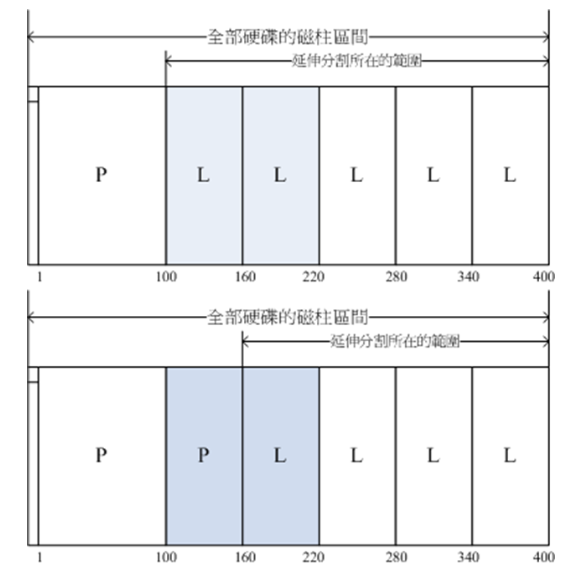

主分区、逻辑分区和扩展分区

下面为我们介绍一下简单的规则(对于一个硬盘而言)

主要分区(P)与扩展分区(E)最多可以有4个(硬盘的限制)

扩展分区最多只能有1个(操作系统的限制)

逻辑分区是由扩展分区持续切割出来的分区

逻辑分区的数量依操作系统而不同,在Linux系统中,IDE硬盘最多有59个逻辑分割(5号到63号), SATA硬盘则有11个逻辑分割(5号到15号)

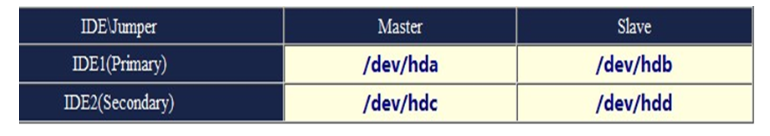

硬盘与分区签名档

以IDE硬盘来说,两个硬盘IDE通常被称为IDE1(primary)及IDE2(secondary), 而每条排线上面的IDE硬盘可以被区分为Master与Slave。这四个IDE硬盘的档名为:/dev/hd[~]

由于SATA/U盘/SCSI等磁盘都是使用SCSI模块来驱动的, 因此这些磁盘档名都是/dev/sd[a-p]的格式。

之前我们给出的 P1, P2, L1~L5的装置档名如下:

/dev/hda3与/dev/hda4没有出现,因为前面四个号码都是保留给Primary或Extended用的嘛! 所以逻辑分割槽的装置名称号码就由5号开始了!这是个很重要的特性,不能忘记喔!

为什么只是a, 没有b呢

CMOS是记录各项硬件参数且嵌入在主板上面的储存器,BIOS(basic input, output, system)则是一个写入到主板上的一个固件(再次说明,固件就是写入到硬件上的一个软件程序)。这个BIOS就是在启动的时候,计算机系统会主动运行的第一个程序了!

接下来BIOS会去分析计算机里面有哪些储存设备,我们以硬盘为例,BIOS会依据使用者的配置去取得能够启动的硬盘, 并且到该硬盘里面去读取第一个磁区的MBR位置。

MBR这个仅有446 bytes的硬盘容量里面会放置最基本的启动管理程序, 此时BIOS就功成圆满,而接下来就是MBR内的启动管理程序的工作了

这个启动管理程序的目的是在加载(load)操作系统核心文件, 由于启动管理程序是操作系统在安装的时候所提供的,所以他会认识硬盘内的文件系统格式,因此就能够读取核心文件, 然后接下来就是核心文件的工作,启动管理程序也功成圆满,之后就是大家所知道的操作系统的任务。

启动流程小结

BIOS:启动主动运行的固件,会认识第一个可启动的装置;

MBR:第一个可启动装置的第一个磁区内的主要启动记录区块,内含启动管理程序;

启动管理程序(boot loader):一支可读取核心文件来运行的软件;核心文件:开始操作系统的功能...

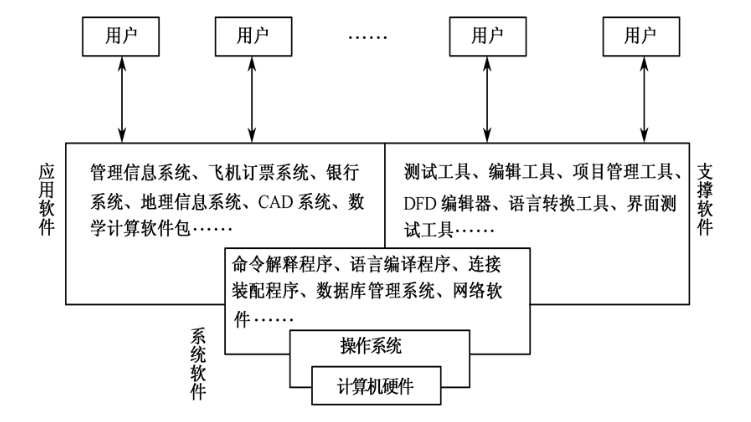

系统软件

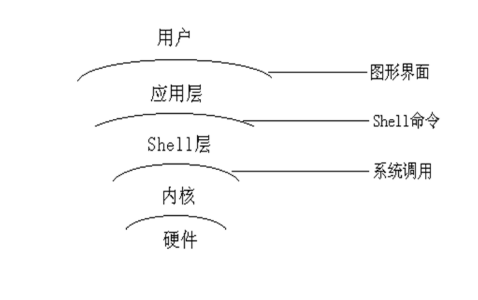

操作系统:操作系统是用户与计算机硬件之间的界面,它是控制和管理计算机系统内各种硬件和软件资源、有效地组织多道程序运行的系统软件(或程序集合)

操作系统的三个接口

图形系统

编译系统

数据库管理系统

......

原文:https://www.cnblogs.com/lucky-light/p/14483236.html