1.定义

将作用于某种数据结构中的各元素的操作分离出来封装成独立的类,使其在不改变数据结构的前提下可以添加作用于这些元素的新的操作,为数据结构中的每个元素提供多种访问方式。它将对数据的操作与数据结构进行分离。

2.结构与实现

访问者(Visitor)模式实现的关键是如何将作用于元素的操作分离出来封装成独立的类

使用了双分派(在选择一个方法的时候,不仅仅要根据消息接收者(receiver)

的运行时型别(Run time type),还要根据参数的运行时型别(Run time type))

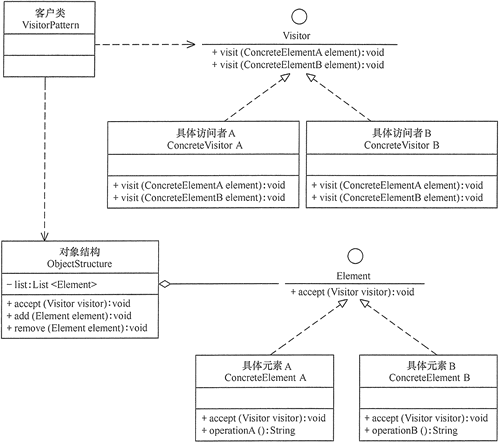

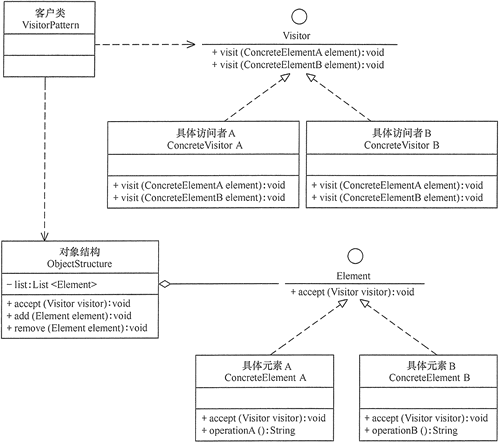

模式结构:

- 抽象访问者(Visitor)角色:定义一个访问具体元素的接口,为每个具体元素类对应一个访问操作 visit() ,该操作中的参数类型标识了被访问的具体元素。

- 具体访问者(ConcreteVisitor)角色:实现抽象访问者角色中声明的各个访问操作,确定访问者访问一个元素时该做什么。

- 抽象元素(Element)角色:声明一个包含接受操作 accept() 的接口,被接受的访问者对象作为 accept() 方法的参数。

- 具体元素(ConcreteElement)角色:实现抽象元素角色提供的 accept() 操作,其方法体通常都是 visitor.visit(this) ,另外具体元素中可能还包含本身业务逻辑的相关操作。

- 对象结构(Object Structure)角色:是一个包含元素角色的容器,提供让访问者对象遍历容器中的所有元素的方法,通常由 List、Set、Map 等聚合类实现。

结构图

3.总结:

如果有一个系统有比较稳定的数据结构,又有经常变化的功能需求,那么访问者模式就是比较合适的。

设计模式学习-访问者模式(Visitor)

原文:https://www.cnblogs.com/heitx/p/14714961.html