布隆过滤器

布隆过滤器主要用于判断一个元素是否在一个集合中,它可以使用一个位数组简洁的表示一个数组。它的空间效率和查询时间远远超过一般的算法,但是它存在一定的误判的概率,适用于容忍误判的场景。如果布隆过滤器判断元素存在于一个集合中,那么大概率是存在在集合中,如果它判断元素不存在一个集合中,那么一定不存在于集合中。常常被用于大数据去重。

算法思想

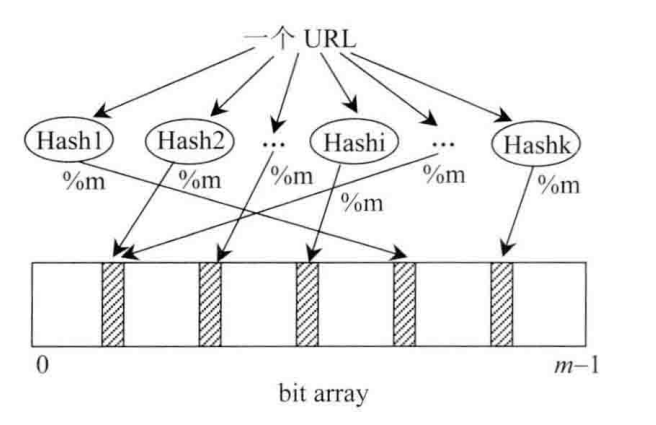

布隆过滤器算法主要思想就是利用k个哈希函数计算得到不同的哈希值,然后映射到相应的位数组的索引上,将相应的索引位上的值设置为1。判断该元素是否出现在集合中,就是利用k个不同的哈希函数计算哈希值,看哈希值对应相应索引位置上面的值是否是1,如果有1个不是1,说明该元素不存在在集合中。但是也有可能判断元素在集合中,但是元素不在,这个元素所有索引位置上面的1都是别的元素设置的,这就导致一定的误判几率。布隆过滤的思想如下图所示:

Bloom filter(后面简称BF)是Bloom在1970年提出的二进制向量数据结构。通俗来说就是在大数据集合下高效判断某个成员是否属于这个集合。BF其优点在于:

像Yahoo这类的公共邮件服务提供商,总是需要过滤垃圾邮件。 假设有50亿个邮件地址,需要存储过滤的方法有:

而使用BF可以最大限度避免上述缺点,使其可以在更小空间上,进行高效插入和查询。

经常使用缓存的肯定知道,命中率是个永远的话题。 特别是在分布式缓存中,每次不命中就意味着一次跨网络通信的浪费,无故增加缓存服务器压力。使用BF可以在很大程度上提高缓存命中率。

BF很合适解决类似上面的问题。 BF和例子1中的第三种方法非常类似了。不同的是,BF对同一个邮件地址使用多个不同的Hash函数,再去映射位数组的中对应位置。

以函数个数k=8来算,50亿个邮件地址只需要5G内存足够了,比例子1中方法2节省32倍空间。

当查询成员a时是否在垃圾邮件集合m中时,使用同样k个hash函数进行计算,如果k个结果在位数组中的位值都是1,则判断a属于m集合中,即a邮件地址属于垃圾邮件地址集合m(a∈m)。

关于例子2,可以将所有key存储到本地内存中,每次远程获取缓存时,优先在内存集合中判断是否存在。

这样能极大提高缓存命中率,因为BF存在误判率,所有并不能达到100%(在key的数量级不高时,用其他方法全存下来也可以)。

因为BF使用Hash函数来取得成员的特征(可理解为成员的指纹信息),并没有在位数组中存储集合内的实际数据内容,所以空间利用率极高,但存在个潜在问题,就是查询某个成员是否属于集合时,会发生误判(False positive)。 也就是说,某个成员实际不在集合中,但BF会得出在集中的结论。 所以BF适用于允许发生一定误判的场景,如例子1、2中少量过滤失败或去服务器拿都是可以接受的。

假定有一个长度12的位数组,使用3个hash函数,根据算法计算成员a得出3、7、11位置,并在位数组中设置为1。 另外个成员b根据算法也计算得出3、7、11,去位数组检查其位值时,就发现3、7、11都为1是存在的,而实际不存在(1是成员a设置的),此时就发生了误判现象。

BF会发生误判,但不会发生漏判(False Negative),即成员实际在集合中,那么BF一定能判断出在集合中,因为成员对应的位置都设置为1了。

根据其数组长度m、集合大小n、hash函数个数k、误判率p,简单得出下:

hash函数个数取值公式 k = ln 2 * m/n 。

其他它关系公式见wiki。

基本的BF在使用时有个缺点:无法删除集合成员a,只能增加其成员并对其查询。 有一个很容易想到但错误的方法是:如果要删除成员a,那么先用k个hash函数对其计算,因为a已经是集合成员,那么其对应的位数组的位置一定被设置为1,所以只要将对应位置重新设置为0即可。 原因就是位数组的位置不但只提供给a使用,也给其他成员使用,一旦设置为0就会影响其他成员的使用。

比如上面中提高缓存命中率的例子,不能删除成员意味着实际缓存也不能删除。如果实际缓存删除了,而在集合中的数据无法删除,就会发生漏判现象。 这样的话就会大大限制BF的使用场景。

计数BF是对基本BF的改进,使BF可以支持删除成员。 因为BF的基本单位是1个bit,只能表达2种状态,即存在、不存在。 如果把基本单位1bit拓展成多个bit,这样就能增加更多信息,表达出多种状态。

计数BF的基本单元由多个bit表示,一般情况为3、4个bit。 这样在添加时,在数组位置上的数值上加1即可,删除成员时-1即可。 查询集合成员时保持不变,只要数值不为0即认为成员是存在的。

计数BF使基本BF有了更多应用场景。 同样由于用了多个bit来表示,对应数组大小也相应增加,如果用3bit作为基本单位,那么数组大小对应增加了3倍。

BF是大数据处理的利器,其使用场景非常多:

public class BloomFilter { public BitArray _BloomArray; public Int64 BloomArryLength { get; } public Int64 BitIndexCount { get; } /// <summary> /// 初始化 /// </summary> /// <param name="BloomArryLength">布隆数组的大小</param> /// <param name="bitIndexCount">hash次数</param> public BloomFilter(int BloomArryLength, int bitIndexCount) { _BloomArray = new BitArray(BloomArryLength); this.BloomArryLength = BloomArryLength; this.BitIndexCount = bitIndexCount; } public void Add(string str) { var hashCode = GetHashCode(str); Random random = new Random(hashCode); for (int i = 0; i < BitIndexCount; i++) { var c = random.Next((int)(this.BloomArryLength - 1)); _BloomArray[c] = true; } } public bool isExist(string str) { var hashCode = GetHashCode(str); Random random = new Random(hashCode); for (int i = 0; i < BitIndexCount; i++) { if (!_BloomArray[random.Next((int)(this.BloomArryLength - 1))]) { return false; } } return true; } public int GetHashCode(object value) { return value.GetHashCode(); } }

BloomFilter bf = new BloomFilter(1000000, 3); for (int i = 0; i < 100000; i++) { bf.Add(i.ToString()); } int errorCount = 0; for (int i = 100000; i < 110000; i++) { if (bf.isExist(i.ToString())) { errorCount++; } }

原文:https://www.cnblogs.com/tuyile006/p/14862025.html